全章

開閉

- 椿井文書―日本最大級の偽文書

馬部隆弘『椿井文書―日本最大級の偽文書』(中央公論新社、二〇二〇年)の読書メモです。

著者の経歴をみると、私の6歳上。熊本大学卒業、2007年、大阪大学大学院修了。私が阪大の日本史研究室に、学部生として在籍したのは、2002年~。当時、年齢差やご経歴を認識できていませんでしたが、馬部さんは、あのとき大学院生(博士課程)でした。お見かけしていました。研究室旅行で、熊本に行ったとき、案内を担当されていたように思います。

今回は、椿井文書も詳細な内容や、固有名詞は抜粋しません。「偽文書」、さらに一般化して「歴史を叙述したもの/叙述すること」という観点で、とてもおもしろかったので、気になったところをメモします。

椿井文書とは?

椿井文書(つばいもんじょ)は、江戸時代の偽文書。

椿井政隆(一七七〇~一八三七年)が、依頼者の求めに応じて偽作した文章の総称。中世の年号の記された文書を、近世に写したという体裁。

このサイトの閲覧者向けに説明しますと、中世=鎌倉~室町、近世=戦国~江戸です。そんなに簡単ではないのですが目安です。

椿井文書は、21世紀の研究者も根拠史料に使っている。

近世に書かれた、中世(のものと偽装された)文書が、なぜ研究者に看過されるか。研究する時代によって、勉強が細分化するから。

中世の研究者は、いかにして椿井文書が作られ、伝わってきたという、近世・近代のことを気にしない。活字化された史料だけに頼り、偽文書がはなっている違和感に気づかない。

研究者の時間は有限。偽文書を否定する(偽文書と証明する)ことは、時間の無駄だと思い、黙殺をもって立場の表明とする。この、「黙殺したぞ」という情報が共有されなければ、うっかり活用する研究者が出てきてしまう。p6

どのように作成されたか

政隆が偽作したのは、中世と近世のあいだ(一七世紀)まで。

残っている史料の分量が少ない時代で筋書きを切ることで、反証しにくくする。あたかも、少ない史実を補完したということにできる。

偽史が生成されモデルケースは、津田城(大阪府枚方市)。

椿井文書で、山頂にあったとされる津田城は、谷の最奥部にあって地形的には防衛に適さない。これは、津田村が、津田山を自分のものと主張するために、山岳寺院の遺構を「城」と読み替え、政隆に偽史を書かせたもの。

政隆は、利害関係のある村や富農が得をする(裁判などの根拠資料となる)ような文書・系図・絵図をつくった。

椿井文書は、書札礼(しょさつれい)=定められた様式を守っていない。

未来年号(例:令和元年四月づけの文書)を用いている。法に触れたとき、戯れで作ったと言い逃れができるように、あえて完璧にしなかった。

差出人の署名は日下(にっか)=日付の真下に記すべきだが、ズラしている。

どのように流布されたか

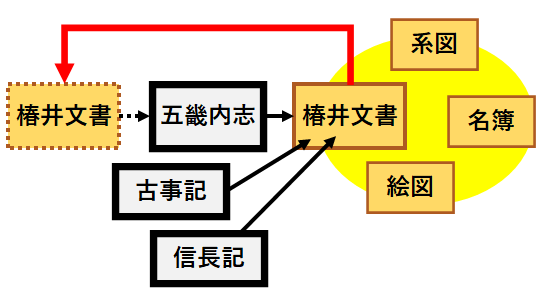

既存の地誌の手本『五畿内志』にもとづき、

『五畿内志』が、あたかも典拠としたような偽文書を作成することで、『五畿内志』の不備をおぎなった。『五畿内志』の信憑性を高めるだけでなく、『五畿内志』の典拠として、椿井文書の正当性も確保される。関連させながら、富農を由緒ある家に仕立てる系図を作成した。『五畿内志』と相互補完的関係とし、史実と史実の隙間を埋めることに重点をおいた。

連名帳(戦いなどに着到したものの名簿)を作り、系図と同じ名前とした。一つの書状に、より多くのものを登場させ、創作した人物の実在性を効率よく高めた。現実の史蹟とも複雑に絡めた。国境をまたいで、異なる地域を融合させて、反証しにくい歴史を創造した。

絵図にまとめた。絵図は、椿井政隆の頭のなかで描かれた世界に、具体性が伴う。自身が創造した中世像をまとめた。

擁護したい系統の寺院だけでなく、他宗の絵図も配慮して作成した。

古絵図は、現在の貨幣価値50万円で売れたこともある。

最初から完成品を持ち込むのではなく、同じところに何度も通って需要を確認し、より受け入れられやすいものに仕上げていく努力を惜しまなかった。そのために、聴き取りなどの調査もした。

近代に入り、椿井政隆が門外不出としたものが、質流れした。中世の絵図を模写したはずなのに、完成品と大きく異なる下描き線が残るものもある。下描きがあるのは、譲渡・販売をするための絵図でなく、その元になる絵図を創作し、自家に保存したもの。p117

椿井政隆の蔵書は、入手しやすい本ばかり。椿井文書にしか見られない情報は、偽作である可能性が高い。

『古事記』や著名な図書、地誌と一致させたほうが、信憑性が増す。しばしば、明らかに偽文書とわかるように作られた。みずからの考証をもとに描いたパノラマ絵図のように、空想を楽しんでいるとしか思えないものも存在する。p129

受け入れられた思想背景

政隆自身が、『五畿内志』に大きな影響を受けていたというより、

(潜在的な顧客である)多くの人が『五畿内志』に影響を受けていることを政隆は熟知していたと考えるべきであろうと。政隆本人の思想だけでなく、周囲の思想を把握する必要がある。

『五畿内志』は、古代社会の完全な復原にこあわるあまり、大胆なコジツケが相当量ふくまれる。椿井文書は、これに寄り添うかたちで創作された。欠を補うことも目指された。強引に定めたせいで、名称と当てはまる神社の関係が矛盾し、タマツキで混乱したこともあった。

政隆と同時代、『五畿内志』の虚飾を批判するひともいた。

三浦蘭阪(一七六五~)。『五畿内志』のコジツケでも、皇族などの権威あるひとが認め、石碑が建立されて名所をつくると、知識がないひとに知れ渡る。地誌を再生産したり、寄付金を集めるのに使われると、定着してゆく。

『五畿内志』を否定することは、実利を生まないばかりか、人間関係まで崩しかねない。(二一世紀においても)まっとうな批判は、社会は聞く耳を持たない。混乱を避けて、誤りを黙認することもある。みずからが身を置く社会が、研究対象と一致する地域史の場合、そのような現象は起こりやすい。

椿井文書の影響・向き合い方

枚方市の伝王仁(わに)墓は、『五畿内志』に価値を見出され、椿井文書に補完され、石碑を建てられた。朝鮮と日本を結びつけた王仁は、注目をあつめる。自然石なので古墳時代の墓制に合わないが、水戸黄門が石碑を建てたという伝説もあって整備された。今日も、韓国の要人が訪問する。椿井文書は、国際的な問題にまで関与する。

馬部氏は、枚方市のホームページの修正を忠告したが、聞く耳を持たれず。三浦蘭阪は「共感者」。p177

椿井文書が『古事記』と一致するから、それ以外も史実である可能性がある(すべてだめなんだ、という流れになってしまうのが、ちょっと怖いな)という主張がある。しかし、『古事記』らと一致する記述を盛り込むことで、偽作部分を信じ込ませるのが政隆のねらい。

政隆は伝承を徹底的に調査し、椿井文書に反映させたともいう。しかし、調査の実態は明らかにされていない。律儀に調査結果を記しながらも、なぜか虚偽の年代を記し、架空の人物を作成者とするか、という疑問が解けない。偽文書をつくるものに、そのような親切心はない。偽文書から伝承を抽出することは、困難を極める。

偽史との向き合い方

今日も、自治体史・町おこしに、椿井文書が取り込まれる。研究者のリップサービスで、権威づけされる場合もある。学校教員は、ウソでもいいから、「地元の歴史に関心を持たせるほうが大事」とする。

人文系の学問は、社会的に軽視されている。だが、歴史学は世のなかに必要であり、歴史学の必要性をわかりやすく説明するために、馬部氏は偽史研究に取り組んでいく。

中世を装った椿井文書が、伝承を踏まえている…という楽観的な姿勢はNG。中世史料としては使えない。椿井文書が(作成され流通した)近世を研究するための研究資料として、あるいは(流布した)近現代を分析する史料として活用すべき。偽史がどのような役割を果たしてきたか。偽史がまかりとおる構造とは、どのようなものか。

椿井文書は、人々がかくあってほしいという歴史に沿うように作られてきたため、受け入れられた。近世の人々の精神世界をえがく素材となる。偽文書と聞くと、所蔵者が、処分・封印をしかねないから、価値を伝えてゆく。

椿井文書に関する歴史学の「尻拭い」をする覚悟が必要。椿井文書への対処法は、歴史学の成長度合いを推し量る「ものさし」となる。210216

読後の感想

三国志ファンは、歴史書を読みます。

歴史書は、一次史料(過去の当事者が作成した文書)ではなく、二次史料・編纂史料です。歴史書は、だれがどんな背景・利害のもとで、どのように作ったのか。なぜ定着し、保存され、流布されてきたか。それぞれ意味があります。

「椿井文書のごとき偽文書や偽史と、中国の歴史書は紙一重、もしくは同等物」というのは、ちょっと極論です。

ですが、椿井文書のような偽史と、『三国志』や『晋書』のような歴史書には、類似した性質が多くあるはずです。読むときに払うべき注意には、共通点があるでしょう。ここから学ぶことは多いと思いました。210216

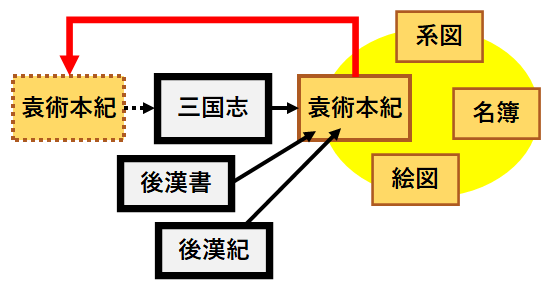

椿井文書の比喩

ぼくが、仲帝国の史書「袁術本紀」を、寿春の地下から発見しました。それを、パソコンで打ち替えて開示。歴史学の研究者によって、後漢末の実際を知るために活用される。

閉じる

- 前近代中国の歴史叙述とドイツ発の近代歴史学

渡辺美季「第2章 過去の痕跡をどうとらえるか―歴史学と史料」・田中創「第3章 時間をどう把握するか―暦と歴史叙述」(東京大学教養学部歴史学部会(編)『東大連続講義 歴史学の思考法』二〇二〇年、岩波書店)を参考にして、前近代中国の歴史叙述と、ドイツ発の近代歴史学について考えました。

歴史学の「歴史」と史料

大学で学ぶ歴史学は、19世紀にヨーロッパで確立した近代歴史学に連なる学問である。それ以前に歴史学はなかったのだろうか。近代歴史学という意味で言えば、それは当然「なかった」ということになる。p27

…古代中国における歴史叙述とは、儒教的な道徳・教訓を示すものであり、より具体的には、「天命を受けて「天下」を統べる君主を頂点とした秩序構造」の遵守と維持を要求するもの。

7世紀には、経史子集の四部分類が成立し、歴史叙述は経書ではなく、史書(史官の記録)に分類されるようになったが、儒教道徳的な要素はその後も残った。p29

近代歴史学の成立と展開

前近代に編まれた歴史叙述では、支配者の正統性や神の摂理、あるいは道徳・教訓のために、過去の事実が「使用」される傾向が強かった。またそこには、しばしば「根拠」を伴わない記述も含まれていた。

これに対して、創造や空想、あるいは不正確な情報を排した「事実の厳密な記述」をもっとも重視したのが、19世紀前半のヨーロッパ(おもにドイツ)で成立した、近代歴史学(実証主義歴史学)である。

その代表的な推進者であり、「近代歴史学の父」と称されるランケ(1795~1886年)は、記録を厳正な史料批判を加えた上で「根拠」として用いれば、作りごとではない過去の事実を示すことができると考えた[ランケ1948]。

それ以前の歴史叙述のありかたを振り返ると、これがいかに画期的な考えだったかがわかる[大戸千之2012]。ランケは、外交や政治に従事した当事者たちの報告や手記を活用して、『プロイセン史』をはじめとした各国の近代史を執筆していった。

おりしもヨーロッパは国民国家の形成・発展期にあり、各国家において自国のアイデンティティとなり得る、かつ国民の一体化に寄与するような歴史が必要とされていた。またその歴史は、19世紀における実証主義的な科学観の展開ともあいまって、なるべく多くの人にとって納得のいく、「客観的」で「揺るがない」ものであることが望まれた。こうした気運と需要のなかで成立した近代歴史学は、それゆえに、「国民国家の歴史学」としての性格を強く帯びていた。

そこでは国家・国民を中心とした歴史(一国史)―とりわけ政治史や外交史―がひたすらに追究され、国家にかかわる文書(公文書)のみがもっぱら「史料」と見なされたのである。

以上が、第2章、渡辺先生による。以下、第3章より。田中先生による。ランケについて、もう少し詳しくみておきたい。

歴史叙述と時間の把握

近代歴史学の祖ランケは、『ローマ的・ゲルマン的諸民族史』(1824年)の序文で、「それは実際にどうであったか」を調査することを強調し、出来事をありのままに記述すれば事実が歴史を語ってくれると主張した。現在そのままでは通用しないような素朴さがこの表現にはあるが、近代歴史学が確立する19世紀末には、このことを主張せねばならないような時代的背景があった。それは、道徳的・観念的な歴史論や、キリスト教の摂理史観が強かったことによる。p48

ランケは事実、「実際はどうであったか」という文を書いたが、それを額面どおり受け取るのは十分な態度ではない。どういう時代背景や文脈によってそれを言ったかを、きちんと21世紀にも理解可能なように言語化する必要がある。そこまでして初めて、近代的な歴史学にかなった態度と言うことができる。ランケ=素朴というのは、誤読ではないか。それを言うならば、前近代の中国だって、「正しい歴史」の叙述を繰り返してきた。実際にどうであったかを追究してきた。しかし、それを額面どおり受け取っていない。それでいい。ランケも同様に、側面や裏面を見るべきだ。

その例として、世界史の展開のなかから、世界を統御する意思や理性を読み取ろうという試みがあった。ヘーゲル(1770~1831年)の観念的歴史哲学が有名であるが、その背景には、人間が時間の経過とともに進歩していくという発展史観があった。また、キリスト教の著作家のなかには、古代から、歴史のなかに神の摂理を読み取ろうとする知的潮流も見られた。p49

エウセビオスの年代記は、古代ギリシャ神話と、ユダヤ教に伝われることを年表にまとめた。ユダヤ人の歴史・聖書の歴史的伝統が、ギリシャ・ローマの知よりも古いことを示そうとした。…

歴史の展開の究極的な原理を認めようとする考え方が、宗教的な解釈と結びつき、後者(宗教)が優先されてしまうことは、時代を問わず見られた。ランケは、証明したいことを先行させるのではなく、史料を批判的に解釈することで、歴史的事実をより客観的に抽出することを主張したのである。p50

以上を踏まえて引用者(佐藤)が思うこと

西洋における一神教的な神の完璧さを証明しようという「前近代的な努力」が、近代科学の母体となったと、概説書で読みます。神にかんする証明をしたいという目的は、近代には共有されていませんが、その過程で行われた観測や実験の成果は、近代に継承されました。

いわば、「たまたま転用できた」わけです。

目的が違っても、成果が転用できるということは、現実的にあり得ます。「目的が異なれば、かりに方法に類似性があったとしても、全ての成果を切り捨てるべきだ」とはなりません。

もちろん、初期設定としての目的が異なるわけですから、かりに成果を転用したければ、方法(各プロセス)をいっそう念入りに点検する必要があります。

前近代中国の歴史叙述は、皇帝の支配の正統性を厳密に証明するための「前近代的な努力」の産物です。近代歴史学には、その目的は共有されていません。しかし、その過程で行われた叙述の努力のなかには、近代に継承され得るものが含まれているでしょう。

もしも、歴史叙述がデタラメすぎて、支配層・官僚層に信憑性を承認されないものであれば、皇帝支配に役立ちません。記述内容が稚拙にならぬよう、破綻せぬよう、政治的・文化的に、威信が注ぎ込まれてきたものです。

その証拠に、すでに中国の正史は、今日でも歴史学の論文の史料として、活発に使用されています。もっとも、正史などを用いなければ、(情報不足であり)過去を明らかにし得ない…という消極的な理由もあるでしょう。ともあれ、前近代に作られた正史は、「根拠」を伴わない記述が含まれているからこそ、史料批判が必要であり、それこそは、近代歴史学の得意技のはずです。「根拠」を伴わないから、バッサリ無視するというのは、「近代歴史学的な」態度ではありません。

もちろん、初期設定としての目的が異なります。

中国の歴史官は、「作りごとではない過去の事実を示す」を目標に掲げたことはありません。「なるべく多くの人にとって納得のいく、「客観的」で「揺るがない」ものであることが望まれた」こともないでしょう。ですから、歴史叙述が作られるプロセスと内容を、念入りに点検する必要があります。

そもそも、近代歴史学は、ランケの個人的な目標がどこにあったにせよ、近代国民国家の「需要」によって発達したものです。「需要」なき純粋な知的ゲームのほうが優秀だというつもりはありませんが(そもそも、そのようなゲームを、ひとが行い得るのか疑問です)、とにかく近代歴史学は、19世紀~20世紀の同時代的な要請にこたえたものでした。

前近代中国の歴史叙述は、皇帝の支配の正統性を証明するという「需要」があり、近代歴史学は、国民国家の統合に奉仕するという「需要」があったという意味で、「等価」でしょう。優劣を論じることは無意味です。むしろ、近代歴史学を上位におき、前近代中国の歴史叙述を下位におくのは、「歴史学的な」態度ではありません。

そういうわけで、安易に前近代中国の歴史官の仕事を、「前近代的だ」と切り捨てることは不適切です。ただし、その反動として、前近代の歴史官の仕事のなかに、「近代性」を見出そうとするのは、逆方向に行きすぎており、やはり不適切です。

E・H・カーは、「歴史とは、現在と過去との対話」と言っている。これを参考にして、❶過去のできごと、❷前近代中国の歴史官のおかれた時代とその規範、当時の史学思想・歴史書ごとの編纂方針、❸ランケ的な近代歴史学に思考を規定された自分自身(2021年2月に日本で生きている私)という三点測量の視点を意識しながら、正史などを読んでいこうと思いました。210209閉じる

- 高木重俊『張説』の魏元忠事件、劉知幾

高木重俊『張説_玄宗とともに翔(かけ)た文人宰相』(大修館書店、二〇〇三年)より。おびに、「中国唐代に、左遷・失脚を繰り返しながらも三たび位人臣を極めた男がいた…」とある。

魏元忠の事件の「異聞」比較検討がおもしろかったので、抜粋します。テーマは、「権力者に迎合せず、事実を述べること」が是か非かです。

はじめに

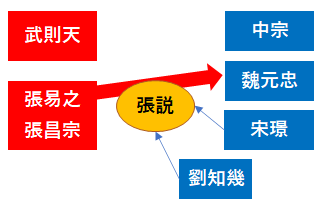

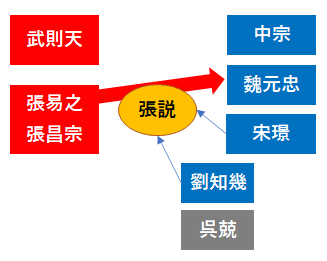

唐の二代の太宗の貞観(じょうがん)年間(六二七~六四九)と、六代の玄宗の開元年間(七一三~七四一)は、ともに太平繁栄の世とされる。あいだの六十年あまりは、権力闘争が展開された。建国の功臣が貴族化して経星した固い支配基盤に対して、権貴の女性たちと、それを支える新興官僚勢力が権力をねらって、抗争をしかけた。武則天が登場した時期でもある。

天授元(六九〇)年、武則天は帝位についた。万歳通天二(六九七)年、高宗(太宗の子)と武則天のあいだの娘である太平公主が、母帝に張昌宗という美青年をすすめた。昌宗は、兄の張易之も武則天にすすめ、兄弟は権力を振るうようになった。

張説(ちょうえつ)(六六七~七三〇)は、武則天のとき官僚社会に登場し、中宗・睿宗・玄宗につかえた。唐大新興階級の、最初にして最大の成功者。

序章 張説という人物

張九齢の「墓誌銘」序には、「三たび左右丞相に登り、三たび中書令と作(な)るが若(ごと)きに至っては、唐の興りて以来、朝佐(ちょうさ)に比するものなし」とした。

同じ回数だけ更迭、失脚しているということ。「正を守りて逐(お)はるること一たび、坎(かん)に遇ひて左遷せらるること二たび」とある。正義を守って追放されたこと一回、落とし穴におちて左遷されたこと二回。

…国史の修撰にもかかわっている。はじめて監修国史(国史編纂官)に任じられたのは、睿宗の景雲二(七一一)年である。開元八年、并州大都督府長史として軍幕におもむいた太原でも、史料を長安から送られて、軍務のなかで国史の撰述にあたった。開元十五年、致仕(退官)した張説に、玄宗は修史を命じている。

3章 剛直と巧詐と―時局への対応

久視元(七〇〇)年、右補闕(うほけつ)の張説は、「三陽宮に避暑するを諫むる疏」を上呈した。洛陽郊外の三陽宮に避暑にきていた武則天が、秋になっても帰洛しないのを諫めたもの。

諫官としての使命に燃えて、絶対権力者に意見を申し述べた。武則天に受納されなかった。『旧唐書』『新唐書』張説伝に、この疏が収載されるのは、内容の正当性や表現の明晰性は言うまでもなく、官人として時局を見通す眼の確かさが評価されたから。

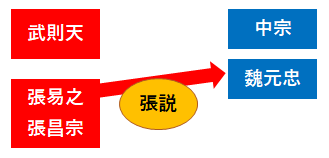

長安三(七〇三)年、事件がおきた。御史大夫の魏元忠が、張易之(えきし)・張昌宗(しょうそう)兄弟にたいして、公衆の面前で怒鳴りつけた。武則天にむかい、「忠節に殉ずることができず、張兄弟のような小人が、陛下の御側にいるのを許しています。これは私の罪です」と上奏した。

張兄弟は怨みを晴らそうと、「魏元忠は、太平公主の愛人とともに謀反をたくらんでいます」と告発した。

◆『旧唐書』張説伝に、

張兄弟が、魏元忠を無実の罪に陥れた。張説に証言させた。張説は武則天に、「魏元忠は謀反を企てていません、張易之のでっちあげです」といった。魏元忠は死刑をまぬがれた。張説は武則天の意向にさからい、欽州に流された。

一年あまりして、張兄弟は誅殺され、中宗が復位した。大室幹雄『遊蕩都市』(三省堂、一九九六年)は、張兄弟への四次の抵抗の一回目とする。抵抗した張説の言動は、中宗・玄宗から称賛された。

張易之は、「魏元忠は、武則天の病気に乗じ、太子(のちの中宗)を立てて、唐朝の復活を画策しています」とも告発した。張兄弟の証言のせいで、中宗は武則天に殺される可能性があった。張説は、命の恩人。

事件に対する張説の態度―剛直

張説が証言台にたつ経緯について、記録に異同がある。人間的評価にからむ。

◆『旧唐書』魏元忠伝によると、

張説は、張易之からの偽証依頼(魏元忠は謀反していると言え)を承諾している。その態度については、張易之から頼まれると、張説はいつわって承諾したふりをした。武則天の前にゆき、質問すると、張易之は、「魏元忠は謀反していません」と手のひらを返したとある。

この記述から、話をもちかけた張易之が、張説ならば思惑どおりに証言してくれるはずだと見込んでいたといえる。張説のほうは、いつわって引き受けておき、実際には真実を話し、張易之への打撃を与えようと目論んでいたことになる。

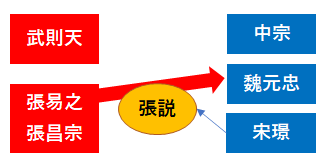

◆『旧唐書』宋璟(そうえい)伝には、

張説は武則天の前にでると、慌ててビクビクした。宋璟は張説に助言した。「邪悪(張易之)に味方し、正義(魏元忠)を陥れて、その場逃れをしてはいけません。武則天の意向に逆らって左遷されるのは、名誉なことです。もし死刑を命じられたら、私(宋璟)が救出しましょう。後世から尊敬を得られるかは、今に掛かっています」といった。

宋璟がこのような助言をしたのは、張説の言動に危惧をいだいたから。張説が武則天に屈して、魏元忠の謀反を証言する危うさを、宋璟は感じていた。

魏元忠伝には剛直な張説がおり、宋璟伝には軟弱な張説がいる。魏元忠伝では、魏元忠が張説のおかげで魏元忠が助かったことを、宋璟伝は宋璟の見識を強調するという主眼があり、見え方が違うのかも知れない。

しかし、張説の人間性に問題がない限り、二様の張説像を結ぶまい。

◆『大唐新語』は、成書時期が事件に近い。

「剛正」篇では、張説は、追い詰められて応答しなかった。魏元忠が恐れて、「張説は、張易之とともに私(魏元忠)を陥れるのか」と叫ぶと、張説は武則天に、「私は(魏元忠の謀反の言を)聞かなかった」と証言したという。

目論見が狂って、張易之が武則天に、「張説は、魏元忠とともに謀反をたくらんでいる」と言い出したが、張説は反論し、

「張易之は、私が同姓なので、仲間に引き入れようとしました。張易之に味方すれば、宰相となる望みがありますが、魏元忠に味方すれば、一族が皆殺しの恐れがあります。それでも、偽証しない(魏元忠に謀反ありと言わない)のは、(無実の罪で殺される)魏元忠の怨みの魂を恐れるからです」といった。

宰相の地位の望みを捨て、皆殺しの危険をおかしても真実を語るのは、冤罪を晴らしたいという「剛正」の精神そのもの。

怨みを恐れる利己的な行動にも見えますが。

事件に対する張説の態度―巧詐

◆『唐会要』六十四 史館下 史館雑録下は、

『大唐新語』と異なる。張易之兄弟が、張説に(魏元忠に謀反ありとの)証人になることを求めると、張説は断った。しかし、兄弟が美官をあたえると約束し、かつ脅迫したので、張説は、「偽ってこれを許し」た。

宋璟は、張説が兄弟に迎合するのをおそれ、「まさに死を守りて道を善にすべし」と忠告し、起居郎の劉知幾も、「青史(歴史)を汚して子孫の累(なやみ)となるなかれ」と諫めた。

かくして張説は、武則天の前で、「張易之に偽証を迫られた」と暴露した。

武則天は、担当官に、「張説は傾巧(巧みにへつらう)にして、翻覆(態度がくるくる変わる)の小人だ。魏元忠ともども拘禁せよ」といった。

おかげで、魏元忠は死なずにすんだと。

張説は、美官の約束を「偽ってこれを許し」たという。張易之は、美官を保証すれば、味方になる男だと踏んでいた。

張説と張易之は、旧知である。三年前、武則天は、『三教(ぎょう)珠英(じゅえい)』という叢書の編纂を命じ、メンバーに、張説・張易之が入っており、あいまに詩を交換した。だからこそ、宋璟・劉知幾らは、張説が張易之に迎合し、目先の利益に飛びつくことを恐れた。

高木先生は触れていないが、劉知幾も、『三教珠英』に携わっていた。武則天も張説を、「巧みにへつらい、態度が定まらない」といった。張説の人物像は定まらない。

それほど振れ幅を感じないですが…。張説のやっていることは、史料のあいだでほぼ一致しており、ただ張説への評価が揺れているだけに見えます。

◆『唐会要』のこの文に後ろに、割り注で「時人の議」が収録されている。

もし張説が最初から張兄弟の陰謀に加わる(偽証を一度は引き受ける)ことを拒否していれば、この事件は起こらなかった。張説がみずから招いた禍いなのだが、張説は幸いにも、通(普遍)と変(変則)を使い分けることができた。だから、宋璟らの忠告を聞き入れて、禍いを福に転じた。

宋璟は、張説を「巧詐」と見ていた。武則天のいう、「巧みにへつらい、態度が定まらない」と同じ。このイメージは、朝廷の内外に浸透していた。

史官はどのように捉えたか

◆『新唐書』呉兢(きょう)伝には、

呉兢が劉知幾とともに『武后実録』を撰し、この件について、「張説はすでに(偽証を)承諾していたが、宋璟らにきびしく助言され、禍を転じて忠となす。さもなくば、中宗も命が危険であった」とする。

時人の言とおなじ。

後日、宰相となった張説が、情に訴えて書き換えを求めたが、呉兢は、「あなたの情にしたがうなら、どうして実録という書名にできようか」と拒絶した。呉兢の史官としてのプライドが強調されているが、張説が煮え切らない。事実によってでなく、情に訴えるしかなかった。後ろめたさが感じられる。

呉兢に対する、張説の不可解な態度は、

◆『唐会要』六十四のさきの記事の後にもあり、

宰相となった張説は、史館で『則天実録』でその記事を読み、呉兢に、「亡き劉五(劉知幾)は、魏元忠のことを論じて、容赦なく私(張説)に毒手をあたえる」と語りかけた。

このとき張説は、これを書いたのが呉兢だと調査ずみであった。しかし、わざと劉知幾が書いたと誤認し、かまをかけ、記事の書き換えを求めた。

呉兢は、「その記事は、私が書きました。草稿も残っています。あの世の劉知幾の魂に、あらぬ疑いをかけて怒らせてはいけません」と言った。

その後も、張説は書き換えを求めたが、呉兢は、「もし人の情を取らば、直筆とはいえません」といって拒絶した。

張説が書き換えてほしかったのは、張易之の依頼を承諾したこと、あるいは美官で誘惑したことであろう。史官の記載は、末代におよぶ「子孫の累(なやみ)」となる。

陳祖言『張説年譜』1984年

『張説年譜』は、張兄弟が張説を誘引したのは、張説と魏元忠のそりの悪さが原因ではないかとする。根拠は2つある。

1)『旧唐書』王晙(しゅん)伝に、魏元忠が、敗戦の責任を部下に着せたことがあった。王晙は、その不当さを告発して、地方に転出させられた。

2)張説には、「王晙を…送る」詩があり、王晙を送別し、王晙の剛直と強情を称賛している。

しかし高木氏によると、これは当を得ていない。張説は、証言事件の前年、魏元忠と軍役をともにしており、魏元忠のために文をつくっている。苦楽をともにした魏元忠を、誣告する企みに加担するはずがない。

◆『新唐書』王晙伝に、

張兄弟が魏元忠を誣告したとき、王晙は上疏して、再審理を願い出ようとした。宋璟が、王晙に、「魏元忠は無事だ。いま武則天に怒りをかえば、王晙があぶない」と言った。王晙は、「魏元忠は忠である、かれを弁護して死ぬなら本望だ」といった。

張説が(剛直と強情を)称賛した王晙は、魏元忠の弁護者である。

魏元忠・張説・王晙のなかに亀裂はない。一枚岩で、張兄弟に立ち向かうという勢力図であったと。

高木氏のまとめ

張説が、張兄弟の証言要請を許諾したのはなぜか。明確な答えは見つからない。

「剛直」「巧詐」という、相反する方向に評価される側面をもっていた。(武則天が寵愛する)張兄弟や、武氏一族(武則天の親族)という成り上がりが繁栄しているとき、寒門の出である張説が身を処するには、剛直と巧詐のあいだを「翻復」するしかなかったのか。

(大室幹雄ら)後世の歴史家から見ると、正義派の官僚による、反張兄弟抗争の第一ラウンドであった。当事者の張説は、自分の証言が、張兄弟を打倒する第一歩とは夢にも思うまい。高官・美官に目がくらんだのかも知れない。

◆両唐書の張説伝では、許諾の理由を、利益に目がくらんだか、騙されたふりをして張兄弟に反撃を加えようとしたのか、触れていない。評価にからむ、微妙な事柄であるためか。

佞幸の権貴(張兄弟)と、正義派官僚(魏元忠・宋璟)との抗争のはざまで、身を正義派のサイドに傾けた張説は、この時点で、自己の像を確立した。

張兄弟は、魏元忠を恐れていたから、誣告した(武則天も、魏元忠を煙たがっていた)。にもかかわらず、張説が、「魏元忠は謀反せず」という証言を堅持したため、武則天らは、魏元忠・張説を死刑にできなかった。権力にかげりが見え、武則天の体制が崩壊していく。

開元の時代、張説が事件を回顧したとき、自分の果たした役回りが、歴史の転換に意義を持っていたと気づいた。張説は、魏元忠を「五君詠」で讃えた。

呉兢らの実録は、張兄弟の証言依頼を許諾したと書かれていた。この書き換えをしばしば呉兢に求めたのは、族滅をかけて打ち立てた、正義派という美名に、汚点が残ってしまったから。

張説には、「剛直」と「巧詐・傾巧・翻復」という評価がある。後者は、他者の立場・心理を推しはかり、それに合わせて自己の行動を設定するという性向をふくむ。これは、張説ののちの人生にも垣間見られる。210128閉じる

- 桂島宣弘『思想史で読む史学概論』より

日本人が三国志を好きなことは、それほど「おかしな」ことなのか?「どうして日本史じゃなくて三国志なのか?」という疑問には、どのように答えることができるのか。その疑問は、どのような背景に由来するものなのか?

桂島(かつらじま)宣弘(のぶひろ)『思想史で読む史学概論』(文理閣、二〇一九年)より、関心のあるところを抜粋する。

王朝史の特質p50

徳川時代の歴史書、『大日本史』『読史余論』『日本外史』などが、儒教的・朱子学的な価値観からする歴史書である。小沢栄一『近世史学思想史研究』(吉川弘文館、一九七四年)によると、3つの特質がある。

『三国志』などの中国の歴史書も共通している。むしろ、中国の歴史書の影響のもとで日本で作られた書物の特徴。

1.「治乱興亡史観」。治まったり乱れたりが繰り返される、循環史観である。比喩ではなく、歴史は繰り返すと捉える。国境を越えて繰り返される(そもそも国境という意識が、十八世紀末までなかった)。

中国の歴史書がなぜ必死で読まれるか。他国の歴史書として読むわけではない。繰り返されるがゆえに、必ず参考になるだろうということ。中国の歴史書は、中国の歴史書であると同時に、普遍的な歴史書だった。儒者は、中国の歴史書を見ながら、歴史書を書いた。

2.「鑑戒主義」。歴史を鑑=鏡とする考え方。過去の過ちを直視して、治乱興亡の叙述を見ながら、なぜ乱れたのかを反省する。

桂島氏は、「現代の歴史修正主義者」への攻撃を加えるが、引用者の関心はそこにはない。

3.「直書主義」。趣旨に、「実を以て直書して、理 自づから現(あらは)る」とある(『朱子語類』巻八十三)。「事実」を「直書」すれば、余計なことを書かなくても「理」はおのずから現れる。

「事実」が括弧つきなのは、著者が注意を促している。中国の歴史書の「紀」(本紀、帝紀)は、解釈とは別に記述される。年月日と出来事を、出典を明示しながら淡々と記す(『大日本史』が踏襲)。そこに、おのずから善悪が現れるといっている。

桂島氏いわく、「事実」は、選択=解釈と不可分である。現代のわれわれから見ると、儒者・朱子学者の歴史書も解釈を離れていない。なぜその「事実」をとりあげるのかという選択のなかに、すでに解釈が入っている。少なくともかれら(儒者)の主観のレベルでは「直書」であり、記録に残っているものを淡々と断定形で記し、おのずから理を浮かび上がらせる。本文では解釈しない。ここが重要であり、当事者の自覚としての「直書」と、「直書主義」とでもいうべき史学の規範については、個別の歴史家や歴史書ごとに、ていねいに言語化する必要を感じます。当事者は「直書」といっているが、成書当時の時代背景や思想環境、編纂者の政治的立場や、利害関係が反映されているのだ…、と指摘しても、その指摘に、今日の学術的な新規性があるかは疑問。もう一段階、踏み込まないと、何かを指摘したことにはならないのでは。

前近代までの王朝史には、国境がない。どのような王朝にも貫かれている共通性=普遍性が強く意識されていた。中国や東アジアは、「世界の全体」として捉えられ、同じ歴史が動いていくとされた。

頼山陽『日本外史』巻三は、源頼朝が幕府を開いたことを称賛し、さもなくば、王莽・曹操・司馬懿・董卓らのような乱を招いたと述べている。『日本外史』巻二十二は、豊臣秀吉が柴田勝家に勝利した戦いが、曹操が袁紹を破ったことに準えられている。

前近代の歴史(書)vs近代の歴史学

②時間意識

前近代:循環

近代:発展(不可逆)

④⑨「境域」の捉え方と強調される点

前近代:不分明で「国境」がなく、「普遍主義」

近代:「国境」内部の記述、「固有主義」「特殊性」

⑥価値観

王朝:儒や仏(宗教)

近代:西欧中心(科学)

引用者が、項目をまとめたり、省いたりした。以下に、引用者(佐藤)が、この本を読んで考えたことを述べる。

日本人が三国志に親しむということ

近代の「歴史」の枠組みにおいて、日本人が「中国史」(近代の文脈では、「中華人民共和国の歴史」という意味になってしまう)を学ぶのは、一見すると、不可解とされる。

他国の歴史として学ぶからには、自国vs他国の関わりをさきに規定して、その規定に沿って、わざわざ(自国ならざる)他国の歴史を学ぶ動機や効用が説明されなければならない。たとえば、軍事的あるいは経済的に、協調あるいは圧倒するための参考知識として学ぶ…など。吉川英治『三国志』の成立も、当時の二国間の関係から説明することができる。しかし、歴史というものが、即(排他的に)、近代の国民国家の一国史と限らないという見方を導入すれば、日本人が、「中国史」を学ぶことは、それほど奇異なことではない。わざわざ学ぶことの、動機や効用を十分に説明する責任が、真っ先に求められることはないはずである。

少なくとも、日本人が、近代的な意味での「日本史」(国民国家である日本国の歴史)を愛好し、学習に着手するときと同等の水準までには、説明責任は軽減されると考えられる。説明責任の軽減、回避について、ここでは記したが、

近代の枠組みの有無に関わらず、歴史(過去の出来事やその記録に関するさまざまな事象)について、興味関心をもったとき、それについて内省したり、他者と共有し議論したりすることは、歴史の探究行為に益する。そうした内省や議論は不必要であるとか、中止すべきだと言いたいのではない。

より平たくいえば、日本人の三国志ファンに向けられる奇異な視線や違和感は、近代的「歴史」の所産であり、それ自体を相対化し得るものである。

もっとも、私がいくら歴史ファンであり、古いものが好き(尚古趣味的な傾向の持ち主)であろうと、

近代における歴史(≒国民国家の一国史)という枠組みを排除し、前近代の歴史(王朝史など)を復興するべきと言いたいのではない。

近代のものの見方が、学校教育などを通じて身体化し、卒業後も、近現代的な言葉づかいによって、思考の癖ないしは偏向(近代的な「歴史」の捉え方)が、いっそう強固になっていることは否めない。それならば、近代的な「歴史」の否定という手順を踏むことは、対処療法として有効であろう。具体的な方法として、前近代の歴史家(王朝史の編者)に、あたかも同化せんとするかの勢いで、王朝史を読みあさり、その分析に没頭することが、ひとつの候補となろうか。

かりに、近代における歴史(≒国民国家の一国史)の枠組みを相対化したとしても、地理的な共通性をもったひとが、探究に優位性を持つことは揺らがない。たとえば、「日本人のほうが、中国人よりも、三国志の研究が有利だ」というのは、詭弁である。

ここで言いたいのは、近代における歴史の枠組みを相対化することで、今日の日本人が、近代的な意味では「他国の歴史」である三国志などを研究することが、入り口からしてお門違いだと不審の目で見られる度合いが軽減されるのではないか、というものである。

日本人の中国史ファンは、興味関心の対象が「他国史」であることに負荷を感じることなく、興味関心を言語化をしてゆけばよいと考える。そのときに、前近代の歴史の枠組みは、参考にすることができる。210129

付言

今日の日本人のプロの中国学研究者は、近現代の「歴史」という概念の枠組みに、きびしく規制を受けざるを得ない。なぜ他国史(中華人民共和国の一国史の一部)を敢えて研究するかを、近現代の言葉づかいにおいて説明する責任を免れないであろう。また研究の便宜において、地理的に、中華人民共和国の研究者よりも劣位に立たされがちであろう(地理の影響する度合いは、テーマや問題設定により異なる)。それは別の問題であり、ここで論じたことを一概に当てはめることはできない。210129

閉じる

- 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記

田中智行先生の言及で知った、宮崎伸治『出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記』(フォレスト出版、2020年)を読んでます。

出版業界が厳しいのか、出版社や編集者が悪辣なのか、宮崎先生の世渡りが不器用なのか判断がつかない…前半を読んだ感想です。翻訳という営為自体で「儲ける」は難しそう。研究や活動全体との繋げ方次第か。

「「関わってはならないひと」にはそれなりの兆候がある。…そんな人間には最初から関わるべきではなかったのだ」という部分が、宮崎伸治『出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記』の最大の学び。

肩書き等にまどわされると、リカバリの時間・労力・精神とそれらを換算しうる金銭的なマイナスは甚大。

宮崎先生も苦しんでおられましたが、安く見積もって、大人の労力は1日2万円。たとえば、まる5日を注げば2万円×5日で10万円の持ち出し。その間、他のことができないし、自分にとって予想外のことに激怒をくり返したら精神が乱れ、恐らく寿命が縮む。交通費や電話代みたいな(客観的に示して請求しうる)「実費」とは別の「持ち出し」が発生します。関わるべきでない人に関わると。

宮崎先生は、その精神的な「持ち出し」によって、廃業してしまわれました。

(文学作品やビジネス書の)翻訳は完全受注生産だし、品質の明確な基準がない。発注した側は、作業をしてもらった(させた)責任があるから「品質以下なので受け取り拒否」は難しい。反対に、宮崎先生みたいに請けた側からみれば、一度は翻訳を受納された後、「誤訳のチェックに手間(編集費)がかかったので報酬を削る」と言われても容認できまいし。

宮崎先生の本から思考実験。たとえば、翻訳報酬15万円だとして、「誤訳が多くて編集費を要したから、5万円を引き報酬は10万円」というのが、宮崎先生が直面した出版社の言い分でした。これを、印税率引き下げの理由として(実態がないにも関わらず)こじつけるなら、ひどいと思いますが、ほんとうに誤訳が多かった場合、出版社としては、どうしたらよかったんだろう…と、想像力を膨らませてみます。

誤訳が多すぎて、手直し(編集費)が実際に100万円かかったら、出版社は逆に、報酬の全額返却をもとめ、くわえて翻訳者に85万円を請求できるか。さすがに無理でしょう。出版社は、発注者選定の誤り、提出された翻訳を拒否しなかった(受け取り段階で弾かなかった)という失敗がある。出版社は、自分の失敗による損失をこうむるしかない。失敗したひとが、損をする。善悪とは無関係の、ビジネスのロジックです。

@Archer12521163 さんはいう。産業翻訳だと品質基準は各社ごとにありますし、チェッカーがそれに従っているかチェックします。翻訳者のレーティングにも繋がりますし、次回以降その人に発注するかどうかの判断にも影響してきます。

クライアント→翻訳会社→翻訳者が受注の流れで、納品はこの逆になるわけですね。クライアントとしては誰が翻訳者であろうが翻訳会社の翻訳として評価するわけですし、信頼と次回以降の受注のためにも必要経費を出してチェックするわけです。

これをぼくなりに理解すると、

品質基準を設ける、チェッカーを設けるというのは、どちらも、翻訳の依頼側が負担するコストというわけですね。

コストには違いありませんが、泥沼の修正とか、いちど受領したのち、大量の誤訳を見つけて提示し、「もはやどっちが訳しているか分からない」という地獄を回避するための必要経費という感じですね。勉強になります。 泥沼化した場合、単純に誤訳を訂正するだけではありません。それが誤訳であることの挙証責任を果たしながら、翻訳者に内容・感情の両面をフォローしつつ説明するのは、ものすごいコストです。

教えて頂いた産業翻訳の場合ですと、

「クライアントは誰が翻訳者であろうが翻訳会社の翻訳として評価する」。クライアントが自社にチェック機関がないにせよ…、翻訳会社からクライアントへの請求代金には、「翻訳会社が翻訳者を査定し、翻訳を確認したコスト等」が加算されているはずです。あいだに翻訳会社が入るにせよ、入らないにせよ、けっきょくクライアントは、翻訳をチェックするコストを負担しているわけです。

全体の構造が見えてきました。

翻訳を依頼するという行為は、ジレンマをかかえています。「自分で翻訳できないから、翻訳する」ものの、何らかのかたちで、翻訳の品質を保証するコストを負担する必要がある。産業翻訳の場合は、翻訳会社という別の会社にお金を払っている、ということを学べました。

宮崎先生は、「旧訳がある本の新訳を依頼する出版社」に、①(新訳の依頼をしてくるからには)作品自体を理解してるはず、②新訳の価値を理解してほしい、という期待を持っています。すごくよく分かるんですが、①旧訳が読みにくいけど、なんとなく面白そう?かな?というレベルで依頼は行われるでしょうし、②新訳の価値(旧訳との差分)を理解する能力・時間あるなら、翻訳を依頼する必要がないというジレンマがあります。価値を理解するためには、自分でも原典すべてに当たり直し、旧訳と、新たに納品された新訳と、さらに自分なりの(出版社なりの)訳の三者を突合する必要があります。

「①旧訳が読みやすくて、作品自体の価値がよく分かった」ならば、新訳を依頼しません。また、自分で訳の良し悪しを判定する能力・時間があれば、自分でやります。②は、不可避で永遠の「片思い」です。翻訳の受発注は、擦れ違いが残り続けるのですが、「文の理解、内容・品質とも、新訳者に一任する(発注者は預かり知らない)」という状況を作るために、翻訳を依頼するわけです。そのために、お金を払うんです。

しかし、依頼者側が品質保証のコストを負担する、というのは、上で確認したことですから、たとえば、新訳を依頼したひとが、旧訳をコピペして提出してくるなど、通常は思いもよらないわけですが…、そのチェックも、依頼者が負うべきコストと捉えざるを得ません。翻訳の受発注って、かなり危険な橋なんですね。

宮崎先生は、翻訳の5分の1が完成する都度、出版社に提出して内容や品質の確認を期待してました。仕事の進め方としては完璧なはずですが、出版社には、良し悪しを判定できる能力や時間がない(だから翻訳を発注している)。とりあえず受領の御礼だけ&リップサービスをしておくか…というのが、構造的に、出版社の対応の限界という気もします。

翻訳を小刻みに送っている翻訳者から見れば、「翻訳を受領した責任」を、出版社に各時点で期待するし、じっさいにその責任も(法的にではなく、ビジネスを円滑に進めるための実践として)あるでしょう。擦れ違いの構造が見落とされている、もしくは、擦れ違いを埋めるために、それほどのコストをかけられないときに、不幸な事故が起こるようです。

ともあれ、何日も、何週間も、何ヶ月も、音沙汰なしで放置した(と感じさせた)のは、ビジネスとして良くないと思いますけど…。それは、出版社とか、翻訳とか、そういう業態や商品・サービスの種類や内容と関係ないことです。などと考えながら、新春の読書を楽しみました。210110閉じる