全章

開閉

- 唐長孺「西晋田制試釈」より

唐長孺「西晋田制試釈」(『魏晋南北朝史論叢』生活・読書・新知三聯書店、一九五五年)

曹操の屯田は、政府が土地・農具を配給し、一部には耕牛も配給し、毎年政府に、総収穫量の100分の50から60を租課する。屯田の戸は農官に直属し、地方官の管理に属さない。兵役にも服さない。

葬儀の屯田制は、実際のところ、漢代の辺郡の官田の税制を拡張した者。漢代の辺郡の屯田は、武帝のとき展開した。『漢書』巻二十四下 食貨志下に、山東の貧民が徙された記事として、「徙貧民於關以西、及充朔方以南新秦中、七十餘萬口、衣食皆仰給於縣官。數歲、貸與產業、使者分部護、冠蓋相望、費以億計、縣官大空」とある。

貧民が遷された土地は、もとは匈奴と、附従する匈奴に準ずる民族の牧場であった。匈奴を移住させて追い出した後、土地に主人がいなくなった。漢帝国の所有隣、これにより貧民を移住させ、佃農の身分として、政府の田を耕させた。政府が土地とその他の「産業」を貸し出した。

当時、内蒙古自治区にあたる部分(もとの綏遠という地域)の黄河の北岸の土地を、「北假」と称した。

『漢書』巻九十九中 王莽伝に、「遣尚書大夫趙並使勞北邊、還言五原北假膏壤殖穀、異時常置田官。乃以並為田禾將軍、發戍卒屯田北假、以助軍糧」とある。また、『漢書』地理志で、趙地について論じ、「定襄・雲中・五原、本戎狄地、頗有趙・齊・衞・楚之徙。其民鄙朴、少禮文、好射獵。雁門亦同俗、於天文別屬燕」とある。

北假にかつで田官が立てられ、五原もまた山東からの徙民がいたと分かる。北假の「假」字は、「假税」の用法。一片の土地に、「假」に徙民に与え耕作をさせるから、この名称がある。

「北假」のみならず、この地域以外にも大規模な民屯があった。

『居延簡』には、「第二長官二處田六十五畝、租廿六石」たおある。田は長官により管理され、おそらく屯田のものである。二十六石の租税は巨額であり、漢代の地主が、三十分の一を納めていた方法とは異なる。漢代は、畝ごとに収穫は、約一石であり、六十五畝ならば、六十五石の収穫である。二十六石を治めると、約40%を治めていることになる。辺境で新たに開墾した荒田は、もっと収穫量が少ないから、50%に迫るのではなかろうか。

『居延簡』から、辺境の民屯の租税率を知ることができる。

漢代の辺境の屯田は、すべて田官に管理され、田官は中央政府の大司農に直属する。『漢書』巻一百 叙伝に、班況が「上河農都尉」であったとあり、「大司農奏課連最」とある。これがその証拠である。

武帝より以後、高低はつねに皇室の所有する土地・苑囿・陂・池を把握していた。「假與貧民」「賃與田器」も把握していた。種籾を給与したという記録は、後漢のとき史籍でもっとも記述が多くなる。武帝以後、この方式が慣例になっていたと分かる。内地の比重が大きく、辺境の屯田の比重が小さかっただけ。

黄巾の乱で、土地は荒廃した。このような荒田の主人が流徙し、無主の田になった。『三国志』巻十五 司馬朗伝に、司馬朗による井田を復する議があるが、「無主の田を公田とせよ」と言っている。無主の田がとても多かったことが分かる。

曹操は、生産力の低下と、労働力の減少を回復する必要があった。また土地と労働力が、私家の手中に収まることを避ける必要があった。さもなくば、巨大な軍隊を動員できなかった。

『三国志』巻十六 任峻伝に引く『魏武故事』に、屯田を建議する棗祗の命令があり、「黄巾を破るに及び、許を平定し、賊の資業を得て、まさに屯田を興立すべきです」とある。この「賊」は「義軍」を指す。曹操が屯田を興立したときの「資業」は、農民の起義軍から、この地で奪ったものである。

『晋書』巻二十六 食貨志に載せる、鄧艾『済河論』に、「むかし黄巾を破り、因りて屯田と為す」とある。黄巾を破ったことが、屯田と関係があることが分かる。

曹操が農民の起義軍から奪ったのは、土地・農具・耕牛を包括する。これにより、農民を招募するか、あるいは脅迫し、屯田戸を獲得できる。

『三国志』巻二十一 衛覬伝に、このような段落がある。

時四方大有還民,關中諸將多引為部曲,覬書與荀彧曰:「關中膏腴之地,頃遭荒亂,人民流入荊州者十萬餘家,聞本土安寧,皆企望思歸。而歸者無以自業,諸將各競招懷,以為部曲。郡縣貧弱,不能與爭,兵家遂彊。一旦變動,必有後憂。夫鹽,國之大寶也,自亂來散放,宜如舊置使者監賣,以其直益巿犂牛。若有歸民,以供給之。勤耕積粟,以豐殖關中。遠民聞之,必日夜競還。又使司隸校尉留治關中以為之主,則諸將日削,官民日盛,此彊本弱敵之利也。」彧以白太祖。衛覬が見るに、関中の諸将が人口を獲得して分割し、政府の脅威になっていたため、この趨勢を阻止し、招来して「官民」の資業とすることを目指した。過去に郡県では、諸将と渡り合えなかった。塩を専売とし、田器(耕作道具、生産手段)を購入し、ここにおいて政府が労働力を競争して獲得する原資とした。

これらから分かるように、曹操の政府は、集権的な傾向がある。漢帝国の統一していた領土を回復しようとし、地方の割拠政権の過度な膨張を許さなかった。また、唯才による登用をして、冀州の豪強を兼併し、漢代の高門である弘農楊氏に打撃を与えた。屯田制度と、士家制度(豪族対策)は、繋がっている。屯田制度と士家制度を立てることで、政府が永遠に、優勢な人力と財力を得て、他の地方勢力を圧倒することを目指した。

しかし、曹操の死後、屯田制度は破壊に向かう。

『三国志』曹爽伝に、何晏が、洛陽・野王の典農部の桑田数百頃を分割したとある。司馬懿が曹爽を打倒したあと、司馬氏が屯田制度を破壊した。司馬氏は、世家大族の利益を代表したもの。

司馬氏は、政府が所有する土地と労働力を、重ねて新たに分配した。

『晋書』巻九十三 外戚 王恂伝に、

魏氏給公卿已下租牛客戶數各有差、自後小人憚役、多樂為之、貴勢之門動有百數。又太原諸部亦以匈奴胡人為田客、多者數千。とある。租牛客戸とは、政府の租牛の屯田戸だる。屯田戸の身分は、本来は政府の佃農である。このとき、政府が公卿以下に給わり、私家に転換させるものである。これにより、屯田戸は徭役に服さず、賞賜を受けて私家に給わったとき、この権利が保存されることになる。私家が客戸を所有する制度を拡大するもの。ここにおいて、服役を嫌った荘民は、多くが大地主のものに身を投じた。田客は、これにより役を免れようとした。

曹魏の初期は、私家の客に、免役を認めていなかった。『三国志』巻十二 司馬芝伝に、当時の屯田戸が、兵役を免除されたとある。『三国志』巻十五 賈逵伝に、屯田都尉が、逃亡した民をかくまい、兵役を免れさせたとある。屯田とは、兵役に服さず、だから屯田都尉のもとに逃れたのである。

『三国志』巻二十八 毌丘倹伝に、毌丘倹が洛陽典農となると、曹叡は農民を取って(徴発して)宮殿を作らせたが、毌丘倹が諫めている。曹叡の時点で、典農に所属する民が、徴発を受けていたことが分かる。このことから、すでに、屯田戸が破壊され、ただ耕田を管理する原則でしかなかったことが分かる。だから毌丘倹は、徴発に反対したのである。

屯田の(公卿への)賞賜は、魏末にある。確定的な年代は分からないが、司馬氏が政権を握ったあとである。『三国志』巻二十八 毌丘倹伝注によると、毌丘倹が司馬師を追求して、「募取屯田、加其復賞」とある。司馬氏は、屯田戸を召募して兵に当てたとする。これは完全に、屯田とが兵役に服さないという規定に違反する。さらに、屯田戸を賞賜にし、徭役を免除する特権をばらまいている。

「募取屯田、加其復賞」は、屯田戸を募取して兵にした、と解釈できる。また、免除の権利を賞として与えていると解釈できる。ただし、屯田戸は本来は徭役を免除されるのが規則だから、兵にしたという理解では、徭役を免れておらず矛盾する。2つの別々のことと解釈すべきである。

『晋書』王恂伝に載せる状況は、毌丘倹が告発した司馬師の行いと同じであり、この段階でもう行われたいたのである。曹操のつくった制度は破壊された。

『三国志』巻四 陳留王紀に、「屯田の官を罷め…」とある。

屯田制の廃止は、世家大族に歓迎された。郡県になった。

晋の田制のなかで、関連して触れられた部分を抜粋。

…曹魏の屯田では、四:六の税率であった。西晋の傅玄がかつて、佃兵の官牛を使うものは、官の取り分を八割、士を二割とし、私牛を持つものと牛を持たぬものは、官を七割、士を三割とすることに反対した。

前燕の慕容皝は、牧牛を貸して貧民に苑田を耕作させ、公が八割、私が二割と規定し、牛があり、土地がないものは、公が七割、私が三割とした。前燕の記室の封裕は、魏晋の衰退した世ですら、百姓から七、八割も取らなかったと言っている。

魏晋は一様に、「官牛を使い、官田を耕したら、官が六割、百姓は四割。私牛を使い、官田を耕したら、官と百姓が五割ずつ」といっている(『晋書』慕容皝載記)。

これらから、魏晋期には、七割の租税はきわめて普通の税率であり、もっとも高いと八割に達したとわかる。210402閉じる

- 渡辺信一郎「分田農民論」

渡辺信一郎『中国古代社会論』(青木書店、一九八六年)、第三章 分田農民論

唐代均田制は、その中男・丁男に対し、1頃=100畝の耕地が与えられた。うち80畝は、口分田として還受(死後に国家に返却)の対象になった。残り20畝は、世(永)業田として世襲を許された。これは周知。

口分田・永業田・園沢地らを合わせた「応受田」のつい、まず永業田が優先的に与えられ、そのあと、口分田が与えられる。唐代、法制的には(国家の利益のために)口分田が重視されるが、実体的には、世襲を許された永業田が、農民的土地所有の中核をなしていた。

均田制が崩壊した、唐宋変革から以降の私田が、永業田と呼ばれる。永業田は、私田所有の先駆形態であった。

均田制で、本来的な面目をなす(国家にとって重要な)口分田は、いかなるものか。口分田は、均田制によいて創出されたものではない。戦国時代以来の歴史を内包する言葉-概念である。

口分田を、官僚の官品・職務に対応して授けられた職分田と対比すると、語幹が、「分田」にあるとわかる。「口-分田」(個人あての分田)、「職-分田」(職務あての分田)である。

「口分の田」「口分」という用法は、本来の「分田」という概念が不分明になった結果、使われるようになったもの。

注目すべき資料があり、王莽が王田制を施行するとき、「豪民侵陵、分田劫假」といっている。

『漢書』食貨志に載っているが、全文は、『漢書』巻九十九 王莽伝に載っている。

分田の概念

賀昌群は、分田を份田と読み、口分田と同じとした。

『晋書』巻八十七 李玄盛伝に、後宮の女官に分田を与え、自分で生計を立てさせる…と言っており、私田の意味に近い。

『三国志』巻十六 任峻伝注引『魏武故事』に、

屯田を興立するに当たり、時に議する者皆 言へらく、「当に牛を計(はか)りて穀を輸(いた)すべし」と。佃科 以(すで)に定まる。施行せる後、(棗)祗 白すらく、「以為(おも)ふに、牛を僦(はか)りて穀を輸せば、大収なるも穀を増さず、水旱の災除有り。大いに便ならず」と。反覆 来り説く。孤 猶ほ以為へらく、当に故の如くし、大収なるも復た改易す可からざるべし」と。祗 猶ほ之を執れば、孤 従ふ所を知らず。荀令君と与に之を議せしむ。

時に故せる軍祭酒の侯声 云へらく、「官牛に科取して、官田の計を為せ。祗の議の如くすれば、官に於て便なるも、客に於て便ならず」と。声 此を懐いて云云と。以て令君に疑(はか)るに、祗は猶ほ自ら信じ、計画に拠りて、還た白して分田の術を執る。孤 乃ち之を然りとし、屯田都尉と為して、田業を施設せしむ。

これの続きは、「其の時 歳なれば則ち大いに収め、後に遂に此に因りて大いに田(たつく)る。軍用を豊足して、羣逆を摧(さい)滅し、克く天下を定め、以て王室を隆(さか)んにす」とある。

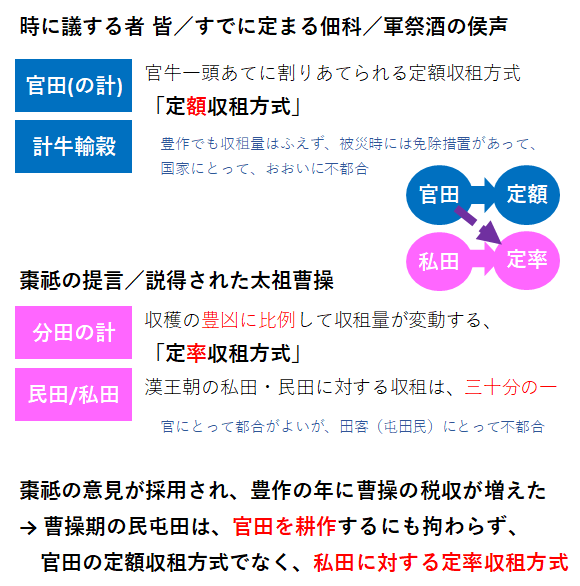

ここに見える意見の対立は、

・「計牛輸穀」方式による「官田の計」をとるか

・棗祗の主張する、「分田の術」をとるか

前者の場合、「豊作でも収租量はふえず、被災時には免除措置があって、おおいに不都合」であるから、すでに西嶋定生氏が述べたごとく、官牛一頭あてに割りあてられる定額収租方式である。

西嶋定生『中国経済史研究』(第二部第二章「魏の屯田制」、一九六六年、三四五~三四六頁)。後者の分田之術-分田方式は、「官にとっては都合がよいが、田客にとっては都合がわるい」のであるから、収穫の豊凶に比例して収租量が変動する、定率収租方式。

「分田之術」の分田は、「官田の計」に明瞭に対応して(反対語としてツイになって)いる。

官田に対応する(対置される)分田とは何か。それは、民田・私田であるほかない。漢王朝の私田・民田に対する収租は、おおむね30分の1の定率収租方式であった。

分田之術-分田方式とは、漢王朝の民田に対する定率収租方式を指すものと見るべきである。

かくてこそ、民屯田の、より明確な規定が、その収租方式からも行い得るのである。民屯田は、官田を耕作するにもかかわらず、官田における定額収租方式をとらず、一般民戸の私田に対する、国家の定率収租方式をとるものであったと。210309

閉じる

- 十三経注疏の成立までのまとめ

コンパクトにまとまったものがなかったので、渡邉義浩『『論語』孔子の言葉はいかにつくられたか』p240~を引用して、成立史に代える。

唐の編纂事業と孔穎達

南北朝を統一した隋を継承した唐は、文化の占有を存立基盤とする貴族に対抗して、文化的諸価値を皇帝権力に収斂するための大編纂事業を行った。…

これらの一つである「五経正義」は、唐の太宗の貞観十六(六四二)年に、国史祭酒の孔穎達(くようだつ)を総裁にして完成された五経の注釈書である。五経それぞれの注として、

『周易』は王弼と韓康伯、尚書は孔安国、『詩経(毛詩)』は鄭玄、『礼記』も鄭玄、『春秋左氏伝』は杜預の注が選ばれた。

そのうえで、それらの注に対する二次的な注釈として、南北朝時代の「義疏(ぎそ)学」のなかから、妥当なものが選ばれた。「正義」とは、標準となる義疏を基にした正しい解釈という意味である。

高宗の永徽四(六五三)年、一部に改訂のうえ天下に頒布して、学校の教科書とし、明経試(めいけいし)(科挙のうち経学の試験)の基準とした。

「五経正義」を編纂した孔穎達は、孔子の子孫で、「南学」「北学」と呼ばれる、南朝・北朝の経学の双方に通じていた。国史祭酒(国立大学の総長)として、太宗の命を受け、南北両学派の統一を掲げて、「五経正義」一百八十巻を選定したのである。「正義曰」から記される「疏」の著者は、すべて孔穎達とされるが、多くの学者が参与している。

これにより、多岐に分かれていた五経の章句(解釈)が、整理、統一されたことは評価される。その一方で、解釈の画一化により、「宋学」(朱熹が集大成した朱子学はその代表)に乗り越えられるまで、学問としての生命を失ったとの批判もある。

十三経注疏の成立

「五経正義」の成立後、唐では、賈公彦(かこうげん)が鄭玄の注した『周礼』と『儀礼』に疏を付し、徐彦(じょげん)が何休の注した『春秋公羊伝』に疏を付し、楊子勛(ようしくん)が范寧の注した『春秋穀梁伝』に疏を付した。

これで、五+四=「九経」である。

宋代に、経の概念が拡大されると、『論語』『孝経』『孟子』だけでなく、経書解釈の字書である『爾雅』までも経書とされ、勅命により正義が作られた。

『論語』は何晏の集解、『孝経』は玄宗の御注、『爾雅』は郭璞(かくはく)の注に、邢昺(けいへい)が疏を付けた。なお、『孟子』は漢の趙岐の注に、宋の孫奭(そんせき)が疏を付けたとされるが、偽作説も有力である。

こうして、儒教の基本的古典である経書の注を集めた全四百十六巻の叢書が完成した。これが「十三経注疏」である。ここに「古注」は集大成された。210302

youtubeで、まとめのお話をしました。

閉じる

- 野間文史『五経入門 中国古典の世界』序章

野間文史(ふみちか)『五経入門 中国古典の世界』(研文出版、二〇一四年)の序章は、提要(まとめ)だったので、抜粋して暗記します。

中国の古典を括る言葉として、「四書」「五経」「十三経」。さきに五経があり、九経、十三経と増えてゆく。 「四書」は宋代に編成され、『論語』『孟子』『大学』『中庸』のこと。

ウィキペディアより:

儒家の経書に六経があった。『楽経』は早くに亡んで、漢代には五経となった。後漢に、『論語』と『孝経』を加えて七経とした。五経のうち『礼』に三礼、『春秋』に三伝あるので、分けて九経とすると十一経となる。

唐代、それに『爾雅』が加えられ、宋代には『孟子』が加えられて十三経となった。またこれに『大戴礼記』を加えて十四経とすることがある。

中国の古典は、四部。経史子集である。

「子」部は諸子百家に代表される思想の書、「集」部は、個人の全集や叢書のたぐい。この分類は価値判断を含み、「経」部が特別に高い位置にある。経書は、注釈書をべつにすると、それ自体の数は増えない。

経書の価値の最終的な決定は、前漢の武帝の時代。董仲舒の献策を受けて、五経(易・書・詩・礼・春秋)を認定した。

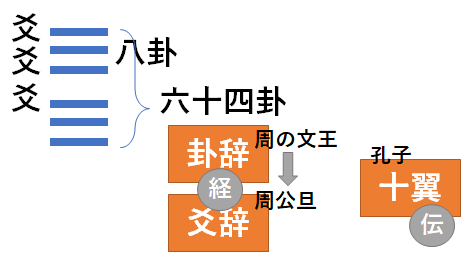

『易』

宇宙論・処世哲学・思想の書。三皇五帝のひとり伏羲(包羲)が考案した、陰陽二種類の記号=爻(こう)。これを三本重ねると、八卦が完成する。八卦を二つ重ねると、六十四卦ができあがる。

六十四卦に、一種類の卦辞(かじ)と、六種類の爻辞(こうじ)がある。これは順に、周の文王、その子の周公旦の作とされる。ゆえに『周易』と呼ばれる。

卦辞(かじ)と爻辞(こうじ)は経と呼ばれる。

卦辞・爻辞を解説した伝があり、「十翼」とも呼ばれ、孔子の著作と見なされる。孔子の「伝」が付けられたことにより卦辞・爻辞が「経」に昇格したことになる。

孔子が書いた伝(十翼)は、孔子が書いたにも拘わらず、経ではない。『易』『周易』『易経』ともいわれる。経と伝の両方を含めてのいいかた。

むかし岩波文庫で解説を読み、成立経緯(の伝説)や用語が、すごく複雑に思えました。敬遠していましたが、意外とシンプルでした。

『書』

古代帝王の演説。政治的言語。五帝最後の尭・舜から始まり、夏・殷・周三代の王者の言葉。春秋時代の秦の穆公まで。

上代の書という意味から『尚書』とされ、のち『書経』。

三千あまりあった篇を孔子が百篇に編集したという。亡失。

漢代に、二十九篇を伏生(秦朝の老学者)が復元。通行字体の隷書に書き改め、今文尚書という。

孔子の旧宅から発見されたという、今文尚書になかった二十四篇も伝えられた。秦以前の書体なので、古文尚書という。

五十八篇が現存するが、偽作の疑いも混じり、もっとも問題が多い文献とされる。

漢代において、世に出た順序は、今文→古文の順であることに注意。唐の韓愈、清末の王国維は、難解だと評した。王者の言葉なので、五経のなかでもっとも権威をもつ。

『詩』

古代の詩歌集。

諸国の民謡を集めた「風(国風)」、周王室の宮廷儀式に使われた「雅」、祖先神を祭祀するとき用いた宗廟歌である「頌(しょう)」の三部からなる。

国風、雅、頌の三部から成る!!のは暗記!!

孔子によって三百篇に編集されたと言い伝えられる。

前漢のはじめには、『詩』を伝承する今文系統の博士官が数家あった。しかし、現存するのは、古文系統の毛氏=毛亨(こう)・毛萇(ちょう)の伝えたもの。だから、『毛詩』ともいう。

宋代になり、『詩経』ともよぶ。毛氏が伝えた古文系統しかないのだから、いま読むことができる『詩経』は、すなわち伝承系統に由来する呼び名をとって、『毛詩』しかない。

『毛詩』には、『詩』全体の序文にあたる「大序」と、個々の詩のための序文である「小序」が附されている。

伝統的には、『詩』は、この「詩序」に従った解釈が行われてきた。特定の人物・事件に結びつけた、政治的・道徳的な傾向の強いもの。

南宋の朱熹は、「詩序」に捕らわれない解釈が試みられた。二十世紀以降、聞一多(ぶんいった)が、民俗学的知見をもとに、原義解明を試みた。

『礼』

礼の意義は、家庭内の礼儀作法のレベルから、国家の制度まで含む。

前漢はじめ、「士」身分のものの礼を記録する「士礼」十七篇が伝えられた。これが『儀礼』とよばれる。日本では、セレモニーと区別して「ギライ」。

孔子の没後、弟子・再伝弟子より以降に作られた「礼」の解説書や、『儀礼』の研究ノートが多く作られた。前漢の宣帝の時代、戴徳(たいとく)による『大戴(だたい)礼記』として編集された。戴徳のおいの戴聖(たいせい)による『小戴(しょうたい)礼記』として編集された。

『大戴礼記』は三十九篇、『小戴礼記』は四十六篇が現存する。通常、『礼記』と呼ばれているものは、載聖の『小戴礼記』である。『大戴礼記』は、経書のうちに数えない。

もっとも有名な『礼記』は、前漢の宣帝のときに成立し、しかも『大戴礼記』の編者のおいの作。『小戴礼記』といわれるが、『大戴礼記』よりも権威がある。

士礼こと『儀礼』と、載聖による『礼記』とは別に、前漢時代に、『周官』という、周代の官制を記録した書物が存在した。周公旦の作とされる。

鄭玄が、『儀礼』『礼記』とともに、『周官』にも注釈書を書き、『周礼(しゅらい)』と名づけたため、ここに「三礼」の呼称が生まれた。

経書としての『礼』には、『儀礼』『礼記』『周礼』が存在することになった。

『周礼』を格上げしたのは、鄭玄による。なお日本では、『儀礼』『周礼』はほとんど読まれなかった。日本文化と異なるため。

『春秋』

起源は、周の武王の弟である周公旦の子、伯禽が、諸侯として封建された魯国の年代記とされる。隠公元年(前七二二)~哀公十四年(前四八一)に至る、十二公、二四二年間のできごと。編年体。

のちに、この年代記に孔子の筆削(ひっさく)が加えられ、大義が微言(深遠微妙は表現)によって込められたとする伝説がある。

伝説のはじまりは、戦国時代の孟子と前後するか。一諸侯国の年代記が、孔子の理想を託した経書としての権威を持った。

孔子のどのような大義が、いかなる方法によって記述されているか、解説する書物、すなわち「伝」が生み出された。

現存するのは、『公羊伝』『穀梁伝』『左氏伝』の「三伝」のみ。「伝」の出現により、「経」になったいきさつは、『易』と同様。

「経」と「伝」が合わせられたため、三伝それぞれを含めて「経」書と見なされた。日本では、『公羊伝』『穀梁伝』は、ほとんど読まれず。日本には、「左国史漢」という言葉がある。漢文・文言文の模範として、『左氏伝』は、『国語』『史記』『漢書』とともによく読まれた。

「左国史漢」というのが、日本の受容態度を示す語であることに注意。

以上が、「五経」の説明。「三礼(『儀礼』『礼記』『周礼』)、三伝(『公羊伝』『穀梁伝』『左氏伝』)のように、伝・記の出現によって、実質的には、「九経」に数を増している。すべて孔子との関わりで権威づけられている。

五経→九経→十三経

孔子の言行録である①『論語』も、経書に準じた扱い。

孔子の没後百年、孔子顕彰に力を尽くした孟軻(もうか)とその弟子の手による②『孟子』がある。

孔子とその弟子の曾子の問答形式で「孝」の意義を説く③『孝経』。

『詩』『書』を読むための字書というべき、④『爾雅』。この四つが加わり、十三経と総称される。これは宋代以降のこと。

南宋の朱熹が、『礼記』のなか「大学」篇と「中庸」篇を取り出し、『論語』『孟子』にあわせて「四書」と命名した。朱子学が盛んに行われると、経学が「五経」と「四書」という二つの中心をもった楕円構造に。

四書において五経と重複するのは、『礼記』の一部である大学篇と中庸篇のみ。もともと、『論語』と『孟子』は五経に含まれなかった。五経の一つ『礼記』から切り出された「大学」篇と「中庸」篇が、大きな扱いを受けている。日本では四書を中心に学ばれたが、中国で朱子が登場して以降も、五経の地位が低下したわけではない。

経書の通時的な展開

戦国から前漢初期、五経それぞれに解説書としての「伝」が作られた。後世、経書はこの「経」「伝」をまとめた呼称。後漢から三国・晋代にかけて、経書の「注」釈書が著作され、「経」部に属する書物が増えた。

南北朝時代、「注」を疏通するかたちで、「経」「伝」を解釈する書物が作られた。「疏」とか「義」また「義疏」と命名される。経書の再注釈書。その疏釈は細部にわたり詳細を極める。

「疏」作成の背景として、仏典の講釈法の影響を私的する学者もいる。安価な「紙」普及も関係していよう。

唐朝では、科挙を実施するため、経義の統一を図る目的から、欽定の経書解釈書を編纂した。貞観十二(六三八)年、太宗の勅命により、国子祭酒(国立大学総長)の孔穎達(くようだつ)らが編纂した五経の注釈書『五経正義』全一百八十巻ができた。

多くの注釈書から最良の注を選択し、つぎにその注に対する最善・次善の疏を選択する。最善を基本として次善で補い、唐人が加筆する。

『五経正義』で、経書・経学の歴史はひとまず完結。

経学史では、これまでの第一期を、「漢唐訓詁学(かんとうくんこがく)」という。つづきは、第二期の「宋明性理学」、第三期の「清朝考証学」である。210227

youtubeで、まとめのお話をしました。

閉じる

- 大学入試の過去問から抜粋

早稲田大学 文学研究科修士課程 東洋哲学の過去問題から、答え得るところを抽出

知るところを述べよ

諸子百家における天の思想/儒教における聖人観の変遷/漢帝国における儒教/朱子学と陽明学/中国古代の性説の展開/道教の性命変修説/宋明の性説

三行程度で説明せよ

列女伝/法言/春秋左氏伝/王弼/居敬/心即理/専言の仁/古文辞学/道学先生/儒家神道/本命属星/論語義疏/清朝公羊学/魏伯陽/古義学/上博楚簡/四分律/白虎通/淮南子/契沖/中陰/郭店楚簡/王夫子/王粛/名家

閉じる

- 溝口雄三「中国の公・私」

公と私の原義

戦国末から後漢。ム(=私)について『韓非子』は、自環すなわち自ら囲むの意。『説文解字』では姦邪としている。公は、『韓非子』の「ムに背く」、囲みを開くこと。衆人と共同するの「共」、衆人ともに通ずるの「通」。さらに、私=自環の反義として、『説文解字』では、「公は平分なり」としている。

『詩経』の用例からの類推だが、共から衆人の共同作業場・祭事場などを示す、公宮・公堂、およびそれを支配する族長を公と称し、さらに統一国家成立後は、君主や官府など支配機構にまつわる概念になった。

加藤常賢「公私考」(『歴史学研究』九六号)参照。先秦期は、沢田多喜男「先秦における公私の観念」(東海大学紀要文学部、第二五輯)、栗田直躬「『公』と『私』」(福井先生頌寿記念『東洋文化論叢』)参照。

ここまで、溝口先生のおなじ本の「中国における公・私概念の展開」より。

「公」の原義は、後漢の『説文解字』で、『韓非子』五蠹(ごと)篇(五種類の木食い虫)は、「私」=自環すなわち自ら囲むの意とし、「公」=背私の説をひき、公を「平分なり」とする。私は専私的な囲いこみ、公を公平・均分の義としている。

韓非子の時代(~前二三三)の時代以来の公・私の概念を伝えたに過ぎない。殷周、戦国の前期に、こういった背反的な概念として、公・私があったことにはならない。

対概念となる以前

『詩経』『孟子』に見られる公田・私田は、たんに所有関係のちがい。上位と下位の差はあるが、背反的な対立関係ではない。

金文においては、「公」は尊称の用例だけで、私の字は用いられていない。

『尚書』(今文)の公の七一例も、王につぐ爵位を指したもの。私の字は「私家」一例しか見出せない。対立概念でない。

公・私の二字は、無関係の漢字ですね。対立する対概念として用いられ始めたのは、やっと『荀子』になってから。『韓非子』はそれを引き継ぎ、背反・対立的な公私の概念を体系化した、初期創成者であった。

先秦時代の公私は、前章注1参照(未入手)。野口哲也「中国古代における『公・私』観念の研究」(一九八八年、修士論文)に負うという。

公私の背反・対立の関係は、『荀子』『韓非子』から窺えるところでは、君・国と、臣・家のあいだの緊張と矛盾から生起した。『詩経』『孟子』などの牧歌的な上下関係に比べて、権力のメカニズムや支配の力学が、それだけ厚みや重みを増したことを反映する。ただし、背反と対立が、政治関係上のそれに集約されるものではない。

『説文解字』は、公を平分と字解することと並び、私は「姦邪なり」とし、道義上の価値判断を含んだものである。

『荀子』にみられる「公道通義」「公平」の熟語や、「公義」「公正」に対する「私欲」「曲私」などの語は、政治上の力学だけでなく、道義的な、少なくとも政治力学のそれを道議のレベルに引伸しようとの意思―たぶん時代の意思―を感じさせる。

もともと公私は、『詩経』国風 豳風、七月に、狩りで獲った狐狸は「公子」の裘(かわごろも)にし、小さい豕(いのこ)は「私」のものとし、大きい豕は「公」に献じ、やがて秋にはみんなで「公堂」で酒宴を開こう、と歌う。その「私」に対する「公」「公子」「公堂」の用例があるように、『毛詩』豳風:一之日于貉。取彼狐貍。為公子裘。二之日其同。載纘武功。言私其豵。獻豜于公。……躋彼公堂。中国でも(田原嗣郎が私的したところの日本のおおやけと同様)古代的な共同体もしくはそれの首長にかかわる概念であったと考えるのが自然。

これを所有関係についていえば、共同所有か、共同体の首長の管轄か、あるいは共同体成員の私有か、といったことであろうその共同体的な公・私が、やがて国家が成立していくなかで、君・国・官と、臣・家・民の、支配・被支配の関係に増幅していった、という推移も、自然に理解できる。

社会あるいは政治関係上の公・私に、なぜ、どのように道義上の観念が浸透したのか。ぎゃくになぜ日本の「おほやけ・わたくし」に、それが含まれないのかも問題として残る。

『礼記』礼運篇の「公」

「平分」が共同体成員間の公平な分配につながり、それと反対の排他的な独占は「姦邪」あとして退けられる。この共同体内の分配ルールが、道義性の根っこにあった。

この考え方は、『礼記』礼運篇の「大道の行はるるや、天下は公たり」という、有名な大同のくだりによって例証されよう。

大同(ユートピア)の世にあっては、人々は自分の家族だけをだいじにするのではなく、一般に老・壮・幼すべての世代をはじめ、鰥夫・寡婦・孤・独・廃疾者のだれもが生養の道がえられ、貨財は自分ひとりだけのためには収蔵せず、能力・労力も自分ひとりだけのために用いない。そのために盗賊もおこらず、外出するにも戸締まりの必要がない。この大同の「公」は、共同体内における「平分」の極致の状態を指す。

ここでは「公」=「平分」=公平であることは、一般に、利己的でないこと、つまり公正であること、さらにいえば道義的なことである。

ただし、日本の「おほやけ」に、中国ならば「平分」の意味での「公得(みなが公平一様に得る)」にあたる、「おほやけに分ける・もつ」という言い方がない。共同体的な公が、どの国においても、つねに「平分」観念を生み出すとは限らない。

共同体成員のあいだの「平分」が、「公」概念の重要な要素とされていることの中国的特質が、かえって改めて問われねばならない。

日本との対比によって、中国における概念の展開が、唯一当たり前の必然ではなく、ある特徴を持ったものである…と言うことができる。日本は、比較対象のサンプルとして優れている。共同体のメンバー間の「平分」が「公」概念の重要な要素とされていることの中国的特質が、かえって問われねばならない。

一、二の文例から推測するほかないが、中国的な「天」観念に帰着する問題であろうかと思われる。

「天」は具体的には、『荘子』大宗師、『呂氏春秋』去私、『礼記』孔子間居に繰り返される、「天に私覆なく、地に私載なし」という、万物の全体生存性である。

こういった天は、『論語』陽貨にも、「天、何をか言はんや。四時行われ、百物生ず」とあるもの。

これが、公なり私の語と結びつけられるのは、老荘においてである。

老荘における公私の成立

『荘子』則陽篇:

:四時殊氣,天不賜,故歲成;五官殊職,君不私,故國治;文武大人不賜,故德備;萬物殊理,道不私,故無名。……曰『萬物』者,以數之多者號而讀之也。是故天地者,形之大者也;陰陽者,氣之大者也;道者為之公。因其大而號以讀之,則可也。已有之矣,乃將得比哉!則若以斯辯,譬猶狗馬,其不及遠矣。」」四時は(寒暖の)氣を殊(こと)にするとも、天は賜(私)せず、故に歲 成る。五官(五つの官職)は職(分)を殊にするも、君は私せず、故に國 治まる。文武の大人 賜(私)せず、故に德 備はる。萬物は理を殊にするも、道は私せず、故に無名なり。……萬物と曰ふは、數の多きを以て、號(なづ)けて之を讀(い)ふ。この故に天地なる者は、形の大なるものなり。陰陽なる者は、氣の大なる者なり。道なる者は之の為に(それらに対して)公である。

『老子』十六章:

夫物芸芸,各復歸其根。歸根曰靜,是謂復命。復命曰常,知常曰明。不知常,妄作凶。知常容,容乃公,公乃王,王乃天,天乃道,道乃久,沒身不殆。夫れ物は芸芸(うんうん)(万物が盛んに生成するさま)たるも、各々其の根に復歸す。根に歸るを靜と曰ひ、是を命に復すと謂ふ。……常を知れば容、容たれば乃ち公、公たれば乃ち王、王たれば乃ち天、天たれば乃ち道、道たれば乃ち久し……。

河上公注に「藝藝者、華葉盛也」とあるように、草木が繁茂する様で、転じて万物が活動生育すること。

いずれにせよ、万物の生成活動の普遍性、根源的な同一性が、「公」にイメージされている。

とくに『荘子』では、天地生成の無私性が、君主が治国する無私性につながるとされており、これは天の無私、いいかえれば天の「平分」が、君・国の公に浸透していることを示す、恰好の文例。

『呂氏春秋』貴公の有名な一節、「むかし聖王が天下を治めるにあたり、必ず公を先にした。公であれば天下は平らかである。平らかであるのは公より得られる。かつて試みに上志(上代の書誌)を観るに、天下を得るものは衆(おほ)いが、天下を得るには公を以てし、天下を失するには必ず偏を以てしている。およそ主の立つのは公より生ずる。……天下は一人の天下に非ず、天下の天下である。陰陽の和は一類のみ長ぜず、甘露や時雨は一物のみに私せず、万民の主は一人のみに阿らず。……天地は広大であり、……万物は皆その沢をこうむり、その利を得る」tである。

ここの「公」は「偏」に対するもの。

だから後漢の高誘は、この「公」に注をつけて「正」とする。政治おける公・平・正が、天の無私不偏性にもとづくものであることは、読んで明らか。

中国の公・私は、共同体的なそれから、君・国・官と、臣・家・民のあいだの政治的なそれへと整備されていく過程で、おそらく道家の思想を媒介に、天の無私・不偏を、政治の原理として受け入れた。公を「平分」、私を「姦邪」とする、しなわち公平、公正に対する偏頗、姦邪という、道義的な背反・対立を含みこむに至った。

政治的なそれの外側を、天の公私が、ちょうど大気圏が地球を包むように、包みこみ、その天の公私が、君・国・官のそれに浸透している。天と政治は、重層的な構造をもつ。

自然の「公」の展開

中国的な天の公(という概念)であるが、それは政治・社会・道徳の場では、具体的には、天下の公であった。

中国では、君・国・官、すなわち朝廷・国家の公は、その外側に、より上位の天下の公をもち、朝廷・国家の公は、公義、公正、公平といった、原理的、道義的の天下の公によって、みずからをオーソライズしており、その天下の公に対しては、朝廷・国家といえども、その位相として、一姓一家の私であることを免れない。

天が万物生成の条理として、万物や人に内在することから、天の公が、たんに政治・社会・道徳レベルの天下の公でなく、万物や人の側から、自然の公としても捉え返される。

『荘子』応帝王に、無名人曰:「汝遊心於淡,合氣於漠,順物自然,而無容私焉,而天下治矣。」汝 心を淡に遊ばせ、氣を漠に合し、物の自然に順ひ、私を容るること無くんば、天下 治まる。とある。

文中で、自然がただちに公とされるわけではないが、前章であげた、道を公とする例からみて、少なくとも万物生成の脈絡が、ここでは公として暗示される。

三世紀の郭象は、この箇所に注訳をつけて、「(そのものの)性に任せて自づから生生するのが公である(この自然の生生のなかに己だけの領分を)増やそうと意図するのが私である。私を容れるとついに生生がかなわない。公に順ってこそ(生生は)全うされる」という。

『荘子』の自然の公を、ものやことの内側にひきつけて継承したとみらえるのが、嵆康(二二三~二六二)の「釈私論」における公である。……

一般に、朝廷・国家の公は、権力の恣意を公と詐称する危険をつねにはらむが、この恣意は、天下の公の側から、私としてチェックされ、指弾される。ゆえに朝廷・国家の公は、天下の公すなわち公正、公道といったものを、否応なく実質、あるいはタテマエとせざるを得ない。

そこで、朝廷・国家の公は、つねに天下の公を標榜するのだが、つねにそうすること自体が、すでに実質とタテマエの境界を模糊としている(?)。いいかえれば、実質性が実質的に失われているということだから(?)、そこでタテマエと化したこの実質性を喪失した天下の公は、天の原点(?)―べつの視点からいえば、人の本真―に復帰すること、すなわち「自然の質」に回帰することにより、その実質性を回復しようとする。

嵆康にみられる公私は、この天下の公に、「天」の実質を回復させようというものであると、言い換えることができる。

まとめ

このようにみてくると、天下の公は、さらにその外側が、自然の公という上位の層で覆われているかのように思われる。さきにあげた『荘子』応帝王の、「物の自然に順い、私を容れることがなければ、天下は治まる」にも見られるように、

公としての自然は、必ずしも天下をつきぬけて天下の外に超出するのではなく(?)、天下的な原理・道義が、政治界=人為界に極限されないように(?)、あるいはそれ自体が目的化=固定化しないように(?)、それを「自然」にひきもどし、いわば「自然」によって「天下」を真性化(?)あるいは活性化しようというに過ぎない。

つまり、天の公は、具体的には天下の公になるが、

その天下の公、すなわち原理・道義の公は、政治・社会・道徳レベルと、自然レベルの両面をもち、政治・社会・道徳は、自然から虚構化への堕落をチェックされ、一方、自然は、政治・社会・道徳から、天下超出の観点的な浮遊化をチェックされるという、相互補完の関係にあるとみるのが妥当である。

支配者(Ⅰ群)の公と、天や自然(Ⅱ群)の公がある。日本では、Ⅰ群のみで、Ⅱ群が発達しなかったと。210227本当に公平であったら、漢が世襲することは不公平であるが、魏が世襲することも不公平になってしまう。だれのなかでの公平なのか。官僚層の支持を得たところの「公」、魏という意味での公平なのか。漢の「私」性への批判に過ぎないのか。これらの再提起のプロセスとして禅代衆事がある。「公」は、『荘子』のなかに見える概念。『荘子』は辞退の文句のなかに引かれているが、それ以上の影響を認めることはできないか。儒教のみで表現できないことを『荘子』を借りて跳躍するような。閉じる

- 『論語』と孔子、司馬遷『史記』の関わり

『史記』における孔子言行録の位置づけ

渡邉義浩「『論語』孔子の言葉はいかにつくられたか」(講談社、二〇二一年)五七頁~、八十頁~を抜粋します。この本を通じて、『史記』の孔子に関する記述を読んでみようと考えました。それまでは、わざわざ『史記』で、孔子の情報を読むことに、どんな意味があるのか?を、分かっていませんでした。

『史記』孔子世家

司馬遷は、列伝第七十 太史公序で、『史記』を書いた意図について述べ、孔子世家について、

周室既衰,諸侯恣行。仲尼悼禮廢樂崩,追脩經術,以達王道,匡亂世反之於正,見其文辭,為天下制儀法,垂六蓺之統紀於後世。作孔子世家第十七。とする。

仲尼(孔子)は、礼が廃れ楽が崩れたことを悼み、経術を修めて……六芸の大本と綱紀を後世に残したといえる。それを記すために、孔子世家をつくる。後世に残したことを評価し、諸侯を収めるという世家の基準を逸脱すると。

司馬遷が、『春秋公羊伝』を専門とする董仲舒を師とすることに起因する。公羊学では、孔子素王説を説く。王として即位していないが、王の徳をそなえ、それを世に示したひと。孔子は、素王として世家を立てられた。

司馬遷は、『論語』を中心に、『孟子』『左氏春秋』『国語』に伝わる孔子伝説を集大成した。すでに成立し始めていた孔子伝説が含まれる。

『史記』は、孔子が十七歳で礼に通じたとするが、これは伝説。『論語』為政篇の「十有五にして学に志す」ぐらいしか分からない。

『史記』の描く孔子の生涯

『史記』は、三十歳で、斉の景公から覇者について問われたとするが、これは伝説。王者と覇者の区別は、『孟子』に始まる。『論語』顔淵篇では、孔子は景公に下剋上を否定し、微子篇では、景公に出処進退を明らかにしている。景公には会っただろうが、『史記』の会話は疑わしい。

それでも、「三十にして立つ」を示さなければならない司馬遷は、会話を捏造した。滝川亀太郎も、学問により大国であった斉の景公に、孔子が称えられたことを偽作とする。

『史記』は五十二歳の孔子が、政治を動かす舞台に出る。魯の定公十年春、魯が斉と和睦したとき、武力で魯君を脅迫する斉を叱咤して圧倒したとう。『論語』に、現実政治で活躍する孔子は描かれない。

『春秋』では、「夾谷の会」という有名な場面。春秋三伝すべてに見える。『春秋』という書物は、『論語』に見えない。夾谷の会は、『孟子』の流れを汲みながら、『春秋』という儒教経典を共有する学派によって創作された。董仲舒は、その学派に属する。司馬遷がこれを孔子伝説として記すことは必然なのである。

渡邉先生らしい節回しです。

『史記』は、孔子が魯で専権を振るう三桓(叔孫氏・季孫氏・孟孫氏)の都城を破壊しようとしたという。これも『論語』に見えない。『春秋左氏伝』定公 伝十二年に記されている。司馬遷が、董仲舒から学んだ孔子伝説において、孔子は、内外に精通した優れた政治家であった。

つぎに『史記』は、孔子の政治力を恐れた斉が、女楽を贈り、それを契機に孔子は魯を去ったとする。『論語』微子篇に見えている。

『史記』で孔子は、衛の霊公に失望する。『史記』は孔子への中傷が原因とするが、『論語』衛霊公篇は、戦陣について聞かれたためとする。衛を去った理由が違う。

つぎに陳に向かう途中、匡を通るとき、陽虎とまちがえられる。『論語』子罕篇で、孔子が「文」(周の文王の遺した文章)を伝える自負をのべる。「斯文」の語源。

『史記』で孔子は、霊公の夫人の南子に会ったという。『論語』雍也篇に、これを子路に咎められた孔子が、言い訳をする文が見える。

『史記』で孔子は、『書経』『礼記』の伝えを順序だて、『詩経』を選んだとする。これらは、儒家に限定されない民族の古伝承であり、『墨子』は『詩経』『書経』を自在に引用する。孔子が、それを儒家経典として尊重することは、『論語』に繰り返し説かれる。二書は、儒家の占有する経典となる。

司馬遷の継承した孔子伝説では、それを孔子による書の編纂と、詩の刪修として表現したと考えてよい。『詩経』『書経』は孔子により尊重されたが、孔子が手を入れ、みずからの思想を反映させたというのは伝説である。

『史記』の孔子は、晩年に『易』を好み、韋編三絶したとするが、疑わしい。さらに『史記』は、魯の史官の記録により『春秋』を編纂したことを特筆する。『孟子』滕文公章句に、「後世、わたしを知るものは『春秋』によってであり、わたしを罪するものも『春秋』によってだろう」とある記事を、司馬遷が重視して取り込んだ結果。

『史記』は、『漢書』芸文志では、「六芸略春秋」に分類される。『史記』は事実を記すだけでなく、「君子曰く」で義を示す『春秋』を受け継ぎ、「太史公曰く」により事実の是非を論じる思想書であった。

ゆえに司馬遷は、『史記』の規範とした『春秋』についての『孟子』の説(晩年の孔子が『春秋』を編纂した)と、師の董仲舒の説を継承し、孔子がもっとも尊重した経書であると主張する。

『論語』では、孔子と『春秋』との関係が触れられていない。孔子と『春秋』の関わりは、伝説である。

『史記』弟子列伝

孔子は、弟子の就職難に苦しみながらも、学を習い続けた。その楽しみを表現したのが、『論語』劈頭の学而篇に見える言葉。

孔子の弟子には、「四科十哲」(孔門十哲)と総称される、優れた十人の弟子がいた。『論語』先進篇に列挙されている。

『史記』仲尼弟子列伝は、七十七名の弟子のうち、事績がのこる三十五人の伝記を載せ、四十二人の名とあざなを附す。弟子の姓名や言葉は、すべて『論語』の孔子との問答から取り、疑わしい者は除いて採録しなかったという。

◆顔回

司馬遷が冒頭に置くのは、『論語』先進篇に基づき、弟子の名前を列挙する。

司馬遷は、四つの章を並べて、顔淵(顔回)の人となりを叙述する。三つめは『論語』為政篇に由来し、顔回が質問しないことについて。

『史記』は顔回が死んだときの孔子の反応を載せるが、これも『論語』先進篇にもとづく。孔子の痛ましさを、司馬遷は描いている。

◆子路

『論語』で最も多く登場する弟子は、子路である。司馬遷は、六つの章で子路を描く。三つめは、『論語』公冶長篇の章にもとづくもの。前半がないので意味が取りづらい。『論語』から全部見たほうがいい。

子路が亡くなるまでの物語は(『論語』でなく)『春秋左氏伝』哀公 伝十五年に基づく。あるいは、視差の成立が『史記』より送れるのであれば、『史記』と現行『春秋左氏伝』に共通する、春秋時代の物語が存在したのだろう。『論語』は、先進篇に、子路がまっとうな死に方ができまいとするだけで、『史記』が伝えるような具体的な物語は『論語』に見えない。

◆子貢

社会性を備えて集団を支えたのは、子貢。『論語』公冶長篇から二章、子張篇から一章、学而篇から二章を引く。

この節は、『史記』の真偽(『論語』からの逸脱)は、ほとんどない。ここまででは、上の『春秋左氏伝』哀公 十五年の例ぐらい。それ以外は、孔子と弟子の関わりを、『史記』『論語』を通じて、味わっているだけなんですね。字句の違いで着目すべきは、子張篇。孔子がだれを師として学んだか、たずねているもの。何晏『論語集解』では、衛の大夫の公孫朝。しかし『史記』は、陳子禽がたずねたとする。陳子禽というのは、孔子の弟子(陳亢と同一人物)である。『史記』は、弟子から孔子に、「あなたの師は誰ですか」と聞いたことになり、おかしい。

通常であれば、司馬遷の誤りとして終わり。だが、司馬遷が孔安国から受けた『論語』は、『古論』である。『魯論』の流れを汲む何晏『論語集解』と異なる。もとのテキストが違うため、一概に司馬遷のミスと片付けることはできない。

司馬遷『史記』は、このあと子貢は大遊説家とする。『論語』『春秋左氏伝』に、遊説家としての子貢は見えない。そういう子貢の物語があり、司馬遷がひろったのは、縦横家への対抗のため。儒家も、孔子が夾谷の会で活躍した(という逸話が作られた)ように、国際政治の場で活躍できる。

孔子が雄弁をほめるほどの子貢ならば、そういう活躍ができたはずだ、という物語の延長で、『史記』の子貢伝がある。

子貢が投機を得意としたことは、『論語』にも見える。それ以外は、子貢に仮託し、諸子百家と対抗するために、つくられた。『春秋左氏伝』に乗らない子貢の遊説家としての活躍は、そうした物語の形成が、戦国時代後期(縦横家の時代)まで続いたことを示す。

儒家は、単独で学説を展開したのではない。前漢末期の劉向・劉歆により「諸子百家」と名づけられることになる、他学派との興隆のなかで、思想を練り上げた。210221

閉じる

- 『全訳論語集解』のはじめに・解題より

渡邉義浩(主編)『全譯論語集解』(汲古書院、二〇二〇年)

は、古注の嚆矢である何晏ら編『論語集解』の全訳―原文・訓読・書き下し文・補注・現代語訳―

http://www.kyuko.asia/book/b509858.html

はじめに、より

唐までの『論語』注の根本となるのは、何晏『論語集解』。

津田左右吉には、『論語と孔子の思想』(岩波書店、一九四六年、『津田左右吉全集』第十四巻、岩波書店、一九六四年に所収)がある。津田は、藤原正(訳編)『孔子全集』(岩波書店、一九三一年)に、書き込みが見られ、各章を諸本と比較した。武内義雄の『論語之研究』(岩波書店、一九四〇年)にも書き込みが見られる。

武内は、篇のまとまりを前提に『論語』の原型を考えた。津田は、一章ごとに分解した(複数の章がまとまり、篇となる)。津田が『論語』を分解し、『孟子』・『荀子』らに見える孔子の言葉と比較検討し、『論語』がすべて孔子の言葉でなく、後世の再編集であると解明した。

凡例、より

『論語集解』に先行する「古注」に、鄭玄『論語注』があるが、散逸して完本は伝わらない。諸書に引かれた佚文、トゥルファンから出土した『論語注』がある。鄭玄注は、月洞譲『輯佚論語鄭氏注』(一九六三年、私家本)を参考にできる。

『論語集解』は、のちに梁の皇侃(おうがん)『論語義疏(ぎそ)』と、北宋の刑昺(けいへい)『論語注疏』において底本とされた。朱熹『論語集注』以前の、いわゆる「古注」を解釈の際に参考となる。

後漢の鄭玄『論語注』…散佚

三国魏の何晏『論語集解』…訳注あり

南朝梁の皇侃『論語義疏』…何晏読解の参考

北宋の刑昺『論語注疏』…何晏読解の参考

『論語』成立と書名

孔子とその一門の言行録。全二十篇。篇名は、初めの文字。内容が簡単、断片的な記載の寄せ集め。書名の成立は未詳。『史記』は、書名「論語」を用いず、『論語』にない孔子の言葉も載せる。

完本で現存する最古の『論語』は、何晏『論語集解』。古注(経文の解釈=訓詁学)の『論語』の系譜は、皇侃(梁、488~545)『論語義疏』、邢昺(北宋、932~1010)『論語注疏』に継承された。

孔子の弟子・孫弟子が完成させていない。『孟子』に『論語』にはない孔子の言葉がある。

班固の『漢書』芸文志には、「論篹(ろんせん)」≒論撰した「語」を書名の由来とする。だが『漢書』宣帝紀・元帝紀に載せる詔は、『論語』にある孔子の言葉を、「伝に曰く」とする。

『漢書』芸文志は目録部分に、古文で書かれた『古論』もあったとする。前漢の後半、『斉論』・『魯論』・『古論』という三種『論語』が存在し、張禹の伝える『論語』が有力とされた。『論語』の成立・継承は、未詳であった。

鄭玄『論語注』

鄭玄『論語注』は、宋代には散佚。1969年、卜天寿という十二歳の子が、唐の景龍四(七一〇)年に筆写した『論語注』の一部が発見された。

鄭玄の特徴は、①(朱子のように)孔子を完全無欠の聖人とせず、誤りを認める。②一字一句の訓詁を重視する。③時と場合、相手が異なる孔子の言葉を総合的に理解し、ほかの経書と体系的に関係づける。

鄭玄が句を切る場所は、割注の位置で分かる。

鄭玄:帰らんか、帰らんか、吾党の小子よ。狂簡斐然にして……。

何晏:帰らんか、帰らんか。吾党の小子、狂簡斐然にして……。

「吾党の小子」の指すものが変わる。

鄭玄は、④『周礼』・『儀礼』・『礼記』の「三礼」、なかでも『周礼』を頂点に、その下に『論語』を組み込む。『論語』の解釈を、『周礼』に従わせる。

哀公 主を宰我に問ふ。の「主」を、「木主」ではなく、「田主」すなわち「社」であると解釈するのは、『周礼』に整合させるため。「無矛盾の体系性」を目指す鄭玄経学の一環。堀池信夫「鄭玄学の展開」(『三国志研究』七、二〇一二年)を参照。

鄭玄『論語注』が散佚したのは、『論語』が童蒙の書(子供向け)になったから。何晏『論語集解』も、曹芳が十歳で『論語』を学ぶために作った。『論語』で、むずかしい鄭玄学をやる必要がなくなった。

張禹『張侯論』

『鄭玄注』は、前漢の安昌侯の張禹(?~前5)の『論語』=『張侯論』を底本とする。『漢書』張禹伝によると、 『張侯論』のテキストは、『魯論』に属する。

三種『論語』は、『斉論』・『魯論』・『古論』『斉論』と対校して、年少の成帝(前三三~前七年)に向け、テキストの文を分かりやすく改めた。初元年間(前四八~四四年)、太子に授けるまでに、字句を固定した。1973年に出土した定州『論語』は、埋葬時期から『張侯論』の未定稿本と推定できる。

『論語』の最終篇である尭曰篇第二十は、定州『論語』では、小字・双行。『魯論』にない文を、『斉論』から書き足したものか。

鄭玄『論語注』述而篇で孔子は、「我に数年を加へ、五十にして以て易を学べば、大過無かる可し」とする。『易』を学んだという。定州『論語』は、「以て学べば、亦た以て大過毋かる可し」と、『易』がない。『論語』のなかで『易』の書名が見えるのは、ここだけで、孔子が『易』を学んでいないことになる。

唐の陸徳明『経典釈文』は、『魯論』は「亦」に作るが、『古論』は「易」に作ると指摘している。『張侯論』も、『古論』系統ではないので、「亦」に作る。

孔子が『易』を学んだとするのは、『古論』の系統が伝えただけであり、確定的とはいえない。『古論』による、孔子像の改変もあり得る。

司馬遷『史記』における孔子の言行

『史記』には、孔子が、「易を読むに、韋編三たび絶つ。曰く、「我に数年を仮し…」と」とある。『史記』では、孔子が『論語』を読み、有名な韋編三絶をしている。鄭玄『論語注』の「我に数年を加へ」と、『史記』の「我に数年を仮し」は共通した部分とわかる。

司馬遷が見たのは、『古論』の系統である。しかし、『史記』の孔子は、鄭玄『論語注』とも異なることがある。『魯論』に由来する部分もあり、一概に、どちらがどちらを参照した、と確定できない。

孔子が『易』を学んだという記述があるか。鄭玄『論語注』では学んだ。

鄭玄の底本となった『張侯論』(『魯論』に『斉論』をぶつける)は散佚。『張侯論』の未定稿本とみられる定州『論語』は、『易』を学んでいない。消去法により、『魯論』でも『斉論』でもない『古論』で、孔子が『易』を学んだと伝わったことになる。

司馬遷『史記』でも、孔子は『易』を学んだ。司馬遷が見たのは、『古論』の系統と思われる。だが『史記』は、『古論』でなく『魯論』に由来する文も見られる。

孔子が『易』を学ぶことの有無から、シンプルに系統を二分できない。司馬遷『史記』が見た『論語』=鄭玄『論語注』ではない。

『史記』が伝える孔子の言行に、『古論』と『魯論』が混じる。鄭玄『論語注』は『張侯論』に基づき、その『張侯論』は『魯論』と『斉論』に基づいた。だが『論語注』は(『張侯論』と違い)孔子が『易』を学んだという記述があるから、『古論』からの流入が想定される。

多くの著者の手で、次第に編纂されてきた。『論語』のすべての章から孔子の教えを学べるわけではない。210220

何晏『論語集解』の特徴

前漢成帝期、安昌侯の張禹が『張侯論』をまとめた。『張侯論』に基づき章句が付けられた。『論語集解』序文によると、、孫邕・鄭沖・曹羲・荀顗など4人の名がある。だが『隋書』経籍志は、何晏の単著とする。実質は単著であったのだろう。しかし序文が複数名をあげるのは、10歳の曹芳の読書始めのテキストであり、半ば官撰の御覧の書としての特徴があったから。

序文が引く八家は、前漢の孔安国(『古論』)、包咸(『魯論』に基づく今文学者)、後漢の馬融(古文学者)、鄭玄(『論語注』)、曹魏の王粛、周生烈、陳羣(『論語義説』)をあげる。孔安国が五割を超える。鄭玄は大幅に節略する。何晏自身の玄学的な解釈は、多数ではない。

多数の相容れない注を羅列しただけ、折衷的ともされる。

何晏『論語集解』の特徴は、世界観の根底に「一」「元」と呼称される革新的な原理を置くこと。多学は無用で、「一」によりそれを知ることができるとする。「予 一(いつ)以て之を貫く」に、『周易』を典拠とした注釈をつける。「三玄」と呼ばれる、『周易』『老子』『荘子』に兼通する玄学的な解釈、といわれる所以。

何晏の『論語』への注は、東晋の韓康伯が付けた『周易』繋辞伝下に(逆輸入的に)反映された。

何晏が多学を無用としたのは、『周易』の三義説に基づく。鄭玄は「易の三義」を「易簡・変易・不易」とする(『周易正義』序)とし、何晏は「易簡」を重視した。何晏が評価し抜粋した王弼は、『周易注』で「易簡」を尊重したことと、相互に影響があろう。

王弼の易解釈は、「浮辞をけずり、煩重をのぞく」荊州学の方向性による。

鄭玄学が、今文学・古文学を体系化・総合化するため、壮大な学問になった。多学である。何晏は、鄭玄が『論語注』で示した、体系的・総合的な解釈でなく、論語の核心的な把握を目指した。

「一」「元」「道」「無」(いずれも同一のもの)を中心により、『論語』を解釈する。孔子が絶賛する顔回を評価するなかで、「唯だ回のみ、道を懐ふこと深遠なればなり」に着目し、「聖道に庶幾(ちか)」いところを理由とする。子貢は顔回と比較され、「道を知らざる者」と批判される。

「道」の体現

何晏によれば、「道」を体現することは、孔子でも難しいとした。「道」は、世界観の根底に置くべき形而上なる根源者。

「道は体す可からず、故に之を志(した)ふのみ」である。朱子『論語集注』は、ふつうに「志(こころざ)す」とし、孔子ならば到達できるものと扱っている。

「朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり」の何晏注は、「将に死に至らんとするも、世の道有るを聞かざるなり」となる。原則的に、「道」に基づく統治は困難。

「道」を体現する可能性は、『論語集解』で、一番近くて惜しいとされるのは、「魯は大道行はるるの時の」である。これは『礼記』礼運篇を典拠とする。「天下を公と為す」時代のこと。これは、尭舜革命のことを指し、漢魏革命の根拠とされたものに通じる。

何晏が『論語集解』を著して、幼帝の曹芳に『論語』をレクチャーし、王弼が『老子』などに注を付けたのは、魏が安定政権に向かう希望をかけた、極めて短い期間です。司馬懿の巻き返しがなければ、魏が長期政権となり、三国を統一して、まったく違う時代になる可能性があった。失われてしまったゆえかも知れませんが、夢のような時間に感じます笑『論語』7章に登場する舜の事例のうち、何晏は、「無為にして治まる者は、其れ舜なるか」に着目し、舜が無為でも天下を治められるのは、何晏注では、「官に任ずるに其の人を得たり」だから。

『論語』に「子韶を謂ふ、「美を尽くせり、又善を尽くせり」と」とある。何晏は、孔安国の「韶は、舜の楽なり。聖徳を以て受禅する謂ふ。故に善を尽くすと曰ふなり」を引いて、禅譲を受けたという点で、舜を賛美するという説を採る。他方、放伐をした周の武王も、孔安国を採って、善を尽くしていないとする。

これは、鄭玄『論語注』が、「太平を致す」ことを基準として、『論語』の同じところに注釈していることと異なる。鄭玄は、黄巾の乱に苦しんだ時代に生きたので、「太平」に重点を置いた。

曹魏は、『礼記』礼運篇にある、小康の世(三王の放伐)でなく、大同の世(五帝の禅譲)と同じだから正統。

『論語』が舜の禅譲を賛美したという何晏の理解は、劉宝楠によると、『論語』本来の意図と異なるもの。漢魏革命に仮託して、理解を曲げたとする。『論語』本来の意味は、「賢を任じ能を使ふは、無為為りて治むるの本」なのだと。

なかば官撰の書だから、このようになった。210221閉じる

- 鈴木健一『古典注釈入門』歴史と技法

鈴木健一『古典注釈入門』歴史と技法(岩波現代全書、二〇一四年)

注釈が目指すのは、作品との距離を縮めるため。p33

①個々のことばの意味を解説する。

②作品の解釈を示す。韻文なら、その世界の味わいを解説し、散文や演劇なら、その文脈を辿って、読みを提示する。[現代語訳]もここに含む。

③作品成立当時の状況を再現する。作者の置かれていた状況をはじめとして、当時の社会情勢や文化的環境を解説する。

④典拠を解説する。①②と重なるかも知れないが、古典文学は先行表現の摂取によって生成されていく場合が多いので、踏まえた表現を知る必要がある。

「注釈も読まなければ、論文を読んだことにならない」、「注釈にこそ神(筆者の本音、論理のアキレス腱)が宿る」というのは200も承知なんですけど、新たに自分が疎い分野に踏み込むときは、とりあえず本文だけでも通読することは、現実的に有効だと思ってます。本職の学者には、絶対に否認される意見ですが。

同じことは、古典の翻訳にも言えると思ってます。

現代語訳だけで、意味が通るように見せかけるのも大事なお仕事だと思います。 翻訳者によるその古典への理解は、トータルでは、頭注や解題と凡例、訳注を参照しなければ把握できない。もちろんそうなんですが…。現代語訳で表面的に一巡できるのって尊いことだと思うんですよねー。

これは、論文の本文だけを見て(注釈を見ずとも)一見、論が流れているように、見せかけてくれるのと同じです。注釈などは、「二周目を楽しむための、オーディオコメンタリー」だと思っています。

閉じる

- 中国古典における訓詁注釈の意義

池田秀三「中国古典における訓詁注釈の意義」(池田秀三『中国古典学のかたち』研文出版、2014年)

古典とのつきあい三類型

経書・先秦諸子書は、原典はわずか、大半は注釈。

注釈の存在価値は、原典を読むための工具。読解困難な、あるいは旧来の注釈を無視して内容を論じられないものがある。

それだけでなく、

原典との格闘を通じてなされた注釈家の思想的営為のあとを示す哲学書。中国の思想家は、別個に論説を著し、思想を正面から主張しない。古典の注釈という形式を通す。経書の権威が定まった漢代以後は、とくにそれが当てはまる。朱子の『四書集注』『詩集伝』もまた、経書の注釈。

真理は、経書にすでに完全に備わっている。思想家の任務は、新たな真理を提出するのでなく、古典の真理を祖述すること。古典を正しく読むため、先人の注釈に学ぶものとされた。

注釈は三つの類型がある。

一、先人の注を精密にし、注に対する疏を作る。注の矛盾を円満に解決することが唯一の目標。古典自体は二の次で、注釈が絶対的権威。

二、諸注を取捨選択し、別のひとつの注、いわゆる集解・集注をつくる。取捨に個人の主観が働く。かつての体系・文脈を失う。自己のイメージによる架空の古典世界をつくる。

三、先行諸注にあきたらず、独自に注釈。原典は、おのれの思想を語るための媒介手段にすぎない。

注釈の起源と種類

「伝」は、伝承された著述・記載一般をいうが、『漢書』古今人表注に「伝とは経義を解説する者」とあり、経書の注釈を指すことが多い。経義を敷衍した論説や、経文に係わる説話を記載したものも「伝」と称される。『論語』や『孟子』も、本来は経ではないので、伝として引用されることもある。!

「注」以上に厄介なのが「章句」。元来の意味は、「章を剖ち句を析す」。章節をわかち句読をほどこすこと。『漢書』芸文志に多く著録される『○○章句』はこれ。そこから、注釈を一般的に章句と称するようになった。ここから注釈を「章句」というようになったが、否定的な意味で用いられる。

『詩経』『尚書』の注訳がもっとも早く、戦国期に「伝」が存在した。内容・時期は不明。これ以外の古典は、早くても戦国末。

個人が、思想を体系的に注釈に施すのは、経学が地位を得た後漢に入ってから。

後漢までにも注釈があり、『春秋公羊伝』『穀梁伝』、および伏生『尚書大伝』は、思想性に富む。純粋な注釈ではないが、『周易』繋辞伝、『韓非子』解老・喩老、『韓氏外伝』も、重要な著作。

あくまで、「伝」というかたち。古典を媒介にし、そのほうが有効。

哲学書(子部)は、思想的注釈(思想内容を直接的に解釈)と訓詁的注釈(思想より語句や字義の訓釈)に大別できる。

ほかに、事実を補足し説明した『三国志』裴松之注、引用典故の解明を主とした『文選』李善注もある。史部・集部におおい。

注釈における思想表現

『老子』『荘子』は、三玄のうち二を占める。哲学性に富み、注釈も思弁性が濃くなる。『老子』は道教の聖典とされ、その方面の注釈もおおい。

『老子』は王弼注、『荘子』は郭象注が代表。文字の訓詁はほとんど施さず、直接的に内容を解釈する。じつは、原典と異なった自己の思想表現。

王弼は、なくとも解釈可能な注釈をつけ、自分の無の思想をを強調した。王弼は、故意に捻じ曲げるつもりがなく、『老子』本来の思想を鮮明にしただけ。王弼にとって、唯一無二の正しい注釈。完結した思想書となった。

郭象『荘子注』は、もっと極端なもの。

儒家について。

三玄の一、『易』。『易』も王弼注があるが、義理易の代表では『程氏伝』は、ストイックな倫理主義。厳格すぎて、『易』に備わっている功利性、狡猾さと比べると、齟齬があるものになった。

『公羊伝』は、後漢の何休『解詁』。『公羊伝』自体に見えない理想があらわれる。災異説の積極採用、「五始説」、「元」を「気なり」と解釈するなど。

客観的注釈の枠をこえて、漢王朝正当化の理論構築を優先させた。

朱子の『論語』理解もふくめ、中国古典における思想的注釈が、いかに原典とは無関係に、独自の思想を発揮しているか分かる。原典の客観的で正確である理解は、目指されていない。ただし注釈者自身にとっては、あくまでそれが真にしてかつ唯一絶対の解釈と信じ、世に知らせるという使命感があった。

訓詁の注釈

訓詁の注釈はどうか。一般に、思想性がないとされる。字を別の一時に置き換えて読むとき、先入観や無意識の前提がないものか。むしろ、都合よい訓詁を採用し、創造さえする。

漢代の訓詁すら、はなはだ恣意的。『説文解字』は、「一」の説明に、太始だの道だのを持ち出す。「一」から始まるのも、許慎なりの配列。ただの字引ではない。

当時の通念を反映し、体系づける。

声訓は、同音もしくは音の近い字(主たるものは、双声と畳韻)は、『論語』でも行われている。「政とは正なり」(顔淵篇)。

『荀子』王制篇も、「君は善群なり」という。声訓は妥当なことが多いが、訓詁家の権威が独り歩きする。こじつけ、ごろあわせ、思想の混入がおこる。

その極致が、劉熙『釈名』に見ることができる。『白虎通義』と『説文解字』を継承する。「金は、禁なり」は、五行説を反映している。直接的訓詁としては、やや無理がある。 『釈名』は、中国思想・文化の百科全書でもある。

厳格な論理よりも、一句の訓詁で、「政は正なり」といったほうが、いかなる思想も正当化できる。形訓および声訓は、中国人の思考様式。

一般的な訓詁である、義訓はどうか。こじつけの合理性を必要としないので、随意に訓詁を与えることができる。

しかし、義訓であっても、訓詁するものの主観が介在する。鄭玄注がこれにあたる。師伝や『爾雅』にもとづく以外に、独自の説もある。本来は虚字を、ほぼ実字とするのが好例。

形訓・声訓に、先聖の説を引用し、思想的解釈を正当づけることもある。『説文解字』の「王」の解釈、『易』序卦の伝など。連想ゲームで、訓詁をつないでゆく。

さまざまな注釈の種類や手法がある。単独で用いることはなく、複数の性質をもった注釈があったり、手法をいいとこ取りしたりする。池田先生が、体系化ために、ひとつずつ説明しているが、実態は渾然一体としている。

訓詁は、客観的でなく、訓詁者の主観が反映される。思想や観念が、訓詁をつうじて形成される。中国人の基本的思考様式として、訓詁による思考法がある。

周大璞『訓詁学要略』は、訓詁の十弊(欠点)をあげる。これは訓詁の思想性を裏返したもの。

興味ぶかいのが、反訓である。乱が、ミダレルとオサマル、離がハナレルとツクのように、相反する意味をもつ。紹介された論考によると、弁証法的思惟、対偶的思惟あるいは前論理的な原初総合性を示すものとされる。

清朝考証学

宋明学の独断的な古典解釈、ないし古典軽視に対する反省から出発したのが、清朝考証学。「実字求是」をモットーに、経書の正確な読解を目標とした。

考証学者は、音義を中心に文字学研究(樸学)を進めた。もっとも依拠したのは、許慎や鄭玄ら漢代の訓詁。晋代においては、訓詁学は隆盛し、精密となった。

しかし、考証学者も経書・聖人の道への信仰心があった。最終目的は道の実現・実践であり、訓詁はその手段。

銭大昕・戴震は、正確な言語解釈を踏まえ、書物の思想を捉えようとした。銭大昕は、「訓詁は義理の由りて出づる所」という。

しかし、経書の思想(内容)を真理として仰ぐならば、予断がはたらく。漢学派の依拠した、漢代の訓詁からして、主観性に満ちていた。

清代考証学も、訓詁によって己が思想を語ることに変わりはなかった。210216閉じる

- ああ

本文

閉じる